Allgemeine Informationen zu verflüssigtem Erdgas und zu LNG-Terminals finden sich hier.

Greenpeace protestiert gegen LNG-Terminals in Brunsbüttel

4. Dezember 2024: Greenpeace hat im Hafen von Brunsbüttel in der Nacht zum 1.12.2024 gegen das geplante LNG-Terminal protestiert. Während der LNG-Tanker „Celsius Gandhinagar“ einlief, befestigten Aktivist:innen ein 100 Meter langes Banner mit der Aufschrift «Gas zerstört – Stop Fossil Gas» am schwimmendenTerminal. Vier der Umweltaktivisten hängten sich laut Polizei an die Bordwand der «Hoegh Gannet», ein LNG-Umwandlungsschiff. Außerdem gab es ein Protestcamp mit Schwimminseln. Die Polizei sprach von etwa 20 Aktivistinnen und Aktivisten, die beteiligt waren. Laut Staatsanwaltschaft wurde Anzeige wegen Nötigung gestellt. Weitere Straftatbestände würden derzeit noch geprüft. Es sei niemand festgenommen worden. Neben dem schwimmenden Terminal in Brunsbüttel wird dort auch ein festes Terminal gebaut.

Laut Mira Jäger, Energieexpertin von Greenpeace, ist es angesichts der Klimakrise fahrlässig, weiter in fossile Projekte zu investieren. „Angesichts der immer schneller voranschreitenden Klimakrise ist es fahrlässig, weiter in fossile Projekte zu investieren. Wir müssen schleunigst weg von Gas. Dafür zu sorgen ist auch Aufgabe einer neuen Bundesregierung.“

„Vom fossilen Hardliner Trump ist in den nächsten Jahren kein Klimaschutz zu erwarten. Umso wichtiger wäre es, von europäischer Seite den fossilen Ausstieg voranzutreiben, statt die Nachfrage beim dreckigen Fracking-Gas noch zu steigern.“

Nach Greenpeace kommen etwa 84 Prozent der deutschen LNG-Importe aus den USA, wo das fossile Gas größtenteils mit der extrem umwelt- und gesundheitsschädlichen Fracking-Methode ausgebeutet wird. US-Präsident Biden hatte 2023 den Stopp weiterer Projekte zum Export von LNG veranlasst und umfangreiche Umwelt- und Klimaschutzprüfungen angeordnet. Der neu gewählte künftige Präsident Donald Trump hat angekündigt, dieses Moratorium am ersten Tag nach seiner Amtseinführung aufzuheben. Um einem Handelskonflikt um Importzölle auf europäische Waren vorzubeugen, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits wenige Tage nach der US-Präsidentschaftswahl einen Deal mit Trump zum Ausbau der US-amerikanischen LNG-Exporte vorgeschlagen.

Um russisches Gas durch andere Bezugsquellen zu ersetzen, boomt seit 2022 europaweit der Ausbau der Infrastruktur für LNG-Importe. Doch obwohl viele der geplanten Bauprojekte noch gar nicht umgesetzt sind, sind die in Europa vorhandenen Anlagen schon jetzt nur knapp zur Hälfte ausgelastet. Eine aktuelle Studie des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) prognostiziert, dass bis 2030 bis zu drei Viertel der europäischen LNG-Terminals ungenutzt bleiben könnten.

Ab dem 9. Dezember soll in Berlin der “World LNG Summit” stattfinden, ein großes internationales Vernetzungstreffen der Gasindustrie. Greenpeace ruft gemeinsam mit einem breiten Bündnis von Umwelt- und Klimaschutzgruppen zu einer Demonstration am 10. Dezember auf.

Das Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) in Schleswig-Holstein hatte im Oktober den Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung des landbasierten LNG-Terminals in Brunsbüttel erlassen. Bereits im Februar war vom APV der Antrag genehmigt worden, mit ersten vorbereitenden Arbeiten beginnen zu können. In den Wochen danach wurden schon einzelne Maßnahmen umgesetzt, darunter die Baustelleneinrichtung und Einzäunung für die Bauphase, Erdarbeiten zur Konsolidierung und Entwässerung der Landflächen sowie die Herstellung von Baustraßen und Zuwegungen.

Parallel zu dieser erteilten Genehmigung hat das Landesamt für Umwelt (LfU) Schleswig-Holstein die Genehmigung nach Paragraf 8a („Zulassung vorzeitigen Beginns“) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteilt. Dadurch konnte bereits vor der endgültigen Genehmigung mit der Errichtung und den Maßnahmen zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage begonnen werden, wenn u.a. mit einer positiven Entscheidung für den Antragsteller zu rechnen ist und ein öffentliches Interesse an dem vorzeitigen Beginn besteht.

Aktivistinnen und Aktivisten von Ende Gelände besetzen die LNG-Baustelle in Brunsbüttel

28. September 2024: Aktivistinnen und Aktivisten von Ende Gelände haben am Morgen des 26.9.2024 die Baustelle eines geplanten Anlegers für Flüssigerdgasimporte im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel besetzt. Rund 50 Personen in weißen Maleranzügen sind über einen Deich zur Baustelle gelangt und haben dort Banner entrollt. Mehrere schwimmende und landseitige Plattformen sowie Baumaschinen wurden besetzt. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit zahlreichen Kräften vor Ort und begleitete die unangemeldete Aktion zu Wasser und auf dem Land.

Die Bewegung Ende Gelände setzt sich für effektiveren und entschlossenen Klimaschutz ein, vor allem für ein Ende fossiler Energieträger. In Brunsbüttel äußerten die Aktivisten und Aktivistinnen ihren Widerstand gegen die geplante Infrastruktur zur Verladung von Flüssigerdgas (LNG). Wie eine Sprecherin des Aktionsbündnisses mitteilte, könnte die Blockade länger andauern.

„Der Ausbau von LNG-Terminals ist ein Klimaverbrechen. Es ist völlig absurd, inmitten der Klimakrise noch mehr schmutziges Frackinggas zu importieren“, sagte eine Sprecherin der Gruppe. Das habe nicht nur verheerende Folgen fürs Klima, unter dem Fracking-Verfahren zur Herauslösung von Erdgas aus Gestein litten vor allem Indigene und People of Color, also Menschen mit Rassismuserfahrung.

Beim Fracking wird Erdgas aus tief liegendem Gestein durch chemische Prozesse herausgelöst. Das Verfahren ist sehr umstritten und hat neben den Klimafolgen des gewonnenen Gases auch unmittelbare Auswirkungen auf die lokale Umwelt. Deutschland möchte LNG dennoch als Übergangstechnologie in der Energiewende nutzen.

In Brunsbüttel ist bereits ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb. Im Februar hat das zuständige Landesamt eine erste Genehmigung für ein landseitig geplantes Terminal in Brunsbüttel erteilt. Es soll seinen Betrieb 2026 aufnehmen. Das Unternehmen German LNG durfte daraufhin mit der Einrichtung der Baustelle und umfangreichen Vorbereitungen für die technischen Anlagen beginnen.

Das Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) Schleswig-Holstein hat den Planfeststellungsbescheid für den Bau des festen LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) erlassen. Darüber informierte der Terminal-Betreiber „German LNG“ in einer Mitteilung. Zudem habe auch das Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erteilt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat sich gegen den Bau eines festen LNG-Terminals in Brunsbüttel ausgesprochen. Man würde sich auf Jahrzehnte abhängig von fossilen Rohstoffen machen, die zum überwiegenden Teil aus Fracking-Gas bestünden, so Ole Eggers vom BUND Landesverband.

Auch Umweltverbände wie Greenpeace fürchten, dass durch den LNG-Ausbau länger an fossilen Energiequellen festgehalten wird. Denn in Brunsbüttel soll das temporär genutzte Terminalschiff mittelfristig durch ein festes Terminal an Land ersetzt werden, obwohl Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erst wenige Tagen zuvor die sogenannte Gasmangellage in Deutschland für beendet erklärt hatte.

Ende Gelände hat bereits weitere Aktionen zivilen Ungehorsams gegen LNG angekündigt. Gemeinsam mit einem breiten Bündnis der Zivilgesellschaft sollen Protestaktionen gegen den World LNG Summit vom 9. bis 12. Dezember 2024 in Berlin folgen.

Auch die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen die staatliche Förderung des neuen LNG-Terminals in Brunsbüttel

25. August 2024: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eine Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die Bewilligung einer staatlichen Beihilfe in Höhe von 40 Millionen Euro für das LNG-Terminal in Brunsbüttel eingereicht. Das EU-Recht sieht staatliche Subventionen für Energieprojekte nur dann vor, wenn sie zur Förderung der Energiewende und der Erreichung von Klimazielen beitragen. Ein von der DUH in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten bestätigt, dass dies bei dem LNG-Terminal in Brunsbüttel nicht der Fall ist.

Die EU-Kommission hatte der Beihilfe offenbar unter der Voraussetzung zugestimmt, dass das Terminal kurzfristig auf grüne Gase umgestellt werden würde. Zum Zeitpunkt der Bewilligung lagen jedoch keine Unterlagen vor, die eine solche Umrüstung beweisen konnten. Vielmehr wurde der ausschließlich fossile Betrieb des Terminals beantragt. Konkrete Umrüstungspläne sind selbst in den nun vorliegenden Antragsunterlagen nicht enthalten.

Zudem sei die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu 50 Prozent an dem LNG-Terminal in Brunsbüttel beteiligt. Nach Informationen der dpa beläuft sich die staatliche Unterstützung durch die KfW-Bankengruppe auf mindestens 500 Mio. Euro. Die tatsächlichen Kosten für den Staat könnten durch steigende Baukosten sogar noch deutlich höher ausfallen.

Die DUH hat außerdem eine Einwendung gegen die Genehmigung des landseitigen LNG-Terminals bei der zuständigen Behörde in Brunsbüttel eingereicht. Aus Sicht der DUH ist das Projekt nicht genehmigungsfähig, da es in direktem Widerspruch zu den Klimazielen steht und die Abhängigkeit von fossilen Energien weiter verstärkt. Im Gegensatz zu den bisherigen schwimmenden Terminals handelt es sich hierbei nicht um ein temporäres Importterminal, sondern um ein bis Ende 2043 angelegtes fossiles Großprojekt, abgesichert mit Lieferverträgen, die einen jahrzehntelangen fossilen Lock-In nach sich ziehen. In ihrer Einwendung fordert die DUH das zuständige Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein auf, die Genehmigung für das Terminal abzulehnen.

Die Hanseatic Energy Hub (HEH) mit Sitz in Hamburg verwies unter anderem darauf, dass das Projekt in Brunsbüttel auch ohne Staatsgeld umsetzbar gewesen wäre. Der dortige Betreiber könne von seinen Kunden einfach höhere Preise verlangen, hieß es.

LNG-Terminal-Betreiber in Stade klagt gegen staatliche Förderung des neuen LNG-Terminals in Brunsbüttel

17. August 2024: Für ein neues LNG-Terminal in Brunsbüttel gibt es staatliche Förderung. Dagegen klagt der Betreiber HEH des ersten deutschen Terminals in Stade. Die Förderung setze falsche Anreize.

Der Betreiber des ersten deutschen Flüssigerdgas-Terminals an Land, die Hanseatic Energy Hub (HEH) verklagt die EU-Kommission vor dem EU-Gericht in Luxemburg, weil die Brüsseler Behörde Beihilfen für ein neues LNG-Terminal in Brunsbüttel genehmigt hat.

Die Begünstigten hätten das geplante LNG-Terminal auch ohne Beihilfe errichtet, so die HEH. Man baue selbst ein eigenes LNG-Terminal ohne Staatshilfe, was beweise, dass das Vorhaben auch ohne Subventionen umsetzbar sei. Die Finanzierungslücke sei so niedrig, dass sie durch eine Preisanpassung um lediglich zwei Prozent hätte geschlossen werden können.

Ein normaler Marktteilnehmer hätte von seinen Kunden einfach höhere Preise verlangt, schreiben die HEH-Anwälte. Ein weiterer Grund sei laut Klageschrift das fehlende Marktversagen, das für eine staatliche Förderung nötig ist. Die Finanzierungslücke sei „nur durch das unwirtschaftliche Handeln der Begünstigten“ entstanden. Darüber hinaus setze die Beihilfe Fehlanreize, durch höhere Baukosten oder zu niedrige Preise eine niedrige Rendite zu erwirtschaften. Die Förderung führe zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen auf dem Markt für LNG-Terminals und dem Gasmarkt, weil der Betreiber niedrigere Preise aufrufen könne als sein Wettbewerber.

Es geht um staatliche Beihilfen für das Brunsbütteler Terminal durch den Bund im Umfang von 40 Millionen Euro. Die EU-Kommission hatte dies im Juli 2023 erlaubt. Insgesamt ist der Bund aber mit deutlich mehr Geld beim Projekt in Brunsbüttel involviert: Im Haushalt des Jahres 2022 waren laut Finanzministerium rund 740 Millionen Euro vorgesehen. Der Bund ist über die Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu 50 Prozent am für das Brunsbütteler Terminal zuständigen Unternehmen German LNG beteiligt.

Das Unternehmen in Brunsbüttel sieht der Klage „recht gelassen“ entgegen. Die German LNG sei aber von der Rechtmäßigkeit der damaligen Entscheidung der EU-Kommission überzeugt, so der Sprecher.

Der Bau des Terminals in Stade begann offiziell Ende Juni 2024. Das Terminal soll 2027 in Betrieb gehen. Bis dahin soll das schwimmende Terminal in Stade verflüssigtes Erdgas importieren. Für den Bau in Brunsbüttel laufen seit März vorbereitende Maßnahmen wie Erdarbeiten. Die Anlage soll ebenfalls Anfang 2027 den Regelbetrieb aufnehmen.

Auch gegen das LNG-Terminal in Stade wird geklagt. Der BUND Niedersachsen hat im März Klage beim Bundesverwaltungsgericht Niedersachen erhoben. Unterstützt wird der BUND dabei von der Deutschen Umwelthilfe. „Durch den Bau des ersten festen, landseitigen LNG-Terminals in Stade werden fossile Infrastrukturen für die nächsten Jahrzehnte zementiert und neue, langjährige Abhängigkeiten geschaffen“, warnte die BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner. Der Bau entspreche nicht den Bedürfnissen einer zukünftigen klimaneutralen Energieversorgung.

Auch gegen die Genehmigung des weniger fortgeschrittenen Projekts in Brunsbüttel hat der BUND Schleswig-Holstein Ende Juni eine förmliche Einwendung mit der gleichen Argumentation verschickt: Investitionen in Flüssiggasanlagen trügen in bedeutsamer Weise zur Erderhitzung bei. Würden sie genehmigt, führe das zu einem fossilen Lock-In.

Das Bundeswirtschaftsministerium hofft, diese Effekte zu vermeiden, indem die Anlagen auf eine klimaneutrale Nachnutzung ausgelegt werden. „Schon jetzt müssen Anlagenkomponenten, die nicht oder nur durch unverhältnismäßige Kosten umgerüstet werden können, so geplant und errichtet werden, dass sie für den Betrieb mit Wasserstoff oder Derivaten spätestens ab 2044 nutzbar sind“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die Gas-Pipeline für das LNG-Terminal Brunsbüttel ist fertig

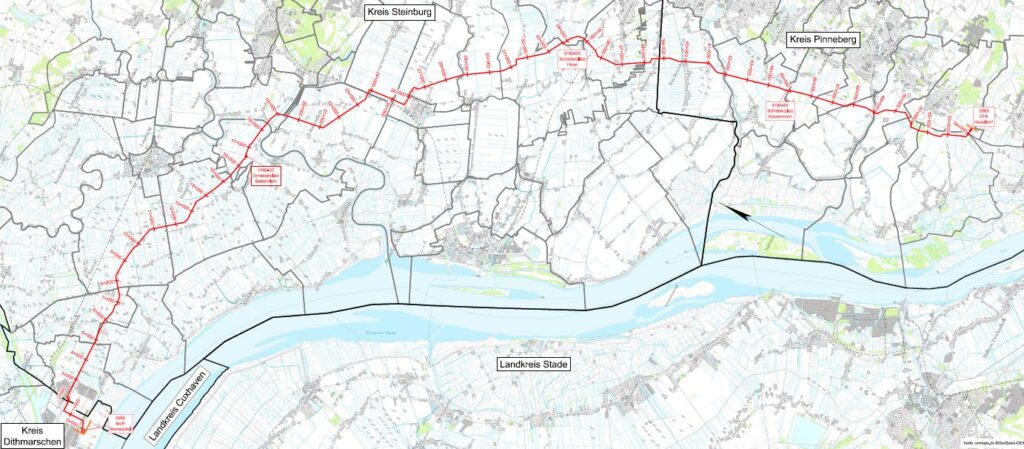

17. März 2024: Nach zwölf Monaten Bauzeit ist die Gas-Pipeline (ETL 180) von Brunsbüttel nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) fertig. Laut Betreiber Gasunie soll das beim schwimmenden LNG-Terminal Brunsbüttel angelieferte Gas mit Hilfe der Pipeline ins deutsche Fernleitungsnetz eingespeist werden.

Die 55 Kilometer lange Gas-Pipeline sollte schon Ende vergangenen Jahres fertig sein. Die Bauarbeiten verzögerten sich aber auf dem schlammigen Boden in der Wilstermarsch.

Ein weiteres Problem: Unbekannte hatten die Pipeline an acht Stellen angebohrt. Die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft dazu dauern an. Die Schäden an der Pipeline sind laut einem Sprecher von Gasunie mittlerweile behoben.

Die Leitung wurde am 23. März 2023 planfestgestellt. Insgesamt 3.220 Pipelinerohre wurden verlegt, wobei jedes Rohr mit einem Durchmesser von 800 mm 18 m lang und fünf Tonnen schwer ist. Die Rohre bestehen aus ca. 12-18 mm dickem Spezialstahl und sind mit einer Kunststoffisolierung gegen Korrosion geschützt. Leitungsrohre wie weitere Bauteile der Leitung sind so ausgelegt, dass sie perspektivisch auch Wasserstoff und dessen Derivate („H2-ready“) transportieren können.

Die Leitung ist laut Betreiber für den Transport von jährlich über 100 Terrawattstunden Gas ausgelegt – das sind rund 20 Prozent der bisherigen Gasimporte aus Russland und dem Jahresverbrauch von rund 4,5 Millionen Haushalten.

Zum wiederholten Mal leiden die Anwohner in der Nähe des schwimmenden Brunsbütteler LNG-Terminals „Hoegh Gannet“ unter nächtlichem Krach. Auch mehr als ein Jahr nach der Eröffnung von Schleswig-Holsteins erstem schwimmenden Import-Terminal für LNG bekommt dessen Betreiber DET die großen Lärmprobleme am Liegeplatz in Brunsbüttel nicht in den Griff. Anwohner im nur 650 Meter entfernten Wohngebiet auf der Brunsbütteler Südseite sind daher entnervt und fordern einen Abzug des Terminals namens „Hoegh Gannet“.

Schleswig-Holsteins grüner Energieminister Goldschmidt hat die Betriebsgenehmigung für das LNG-Terminal gerade um zwei Jahre verlängert. Zwar sei „der Ärger der Anwohner und Anwohnerinnen über die jüngsten Lärmereignisse nachvollziehbar“, ließ Goldschmidt seine Sprecherin ausrichten. Doch offizielle Messungen des Landes hätten in der Nacht auf den 1. März nur einen Lärmwert „von deutlich unter 60 Dezibel“ ergeben. Damit habe es weder „eine Gesundheitsgefahr“ für die Anwohner noch einen Grund zum Stopp der Anlage gegeben.

Erste Genehmigung für das geplante landseitige LNG-Terminal in Brunsbüttel

26. Februar 2024: In Brunsbüttel ist zurzeit ein schwimmendes Terminal für flüssiges Erdgas (LNG) in Betrieb. Die „Hoegh Gannet“ liegt seit Januar 2023 am Gefahrgutliegeplatz im Hafen von Brunsbüttel. Diese schwimmende soll solange in Betrieb bleiben, bis die LNG-Versorgung über ein geplantes landbasiertes Terminal erfolgen kann, einem von drei an der deutschen Nordseeküste geplanten landseitigen (stationären) LNG-Terminals.

Das Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) hat Mitte Februar für das landseitig geplante Terminal eine erste Genehmigung erteilt. „Ab sofort darf das Unternehmen German LNG mit der Einrichtung der Baustelle und umfangreichen Vorbereitungen für die technischen Anlagen beginnen“, so Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen. Dazu gehörten neben der Errichtung eines Bauzauns auch der Bodenabtrag, das Anlegen von Baustraßen und einem Containerdorf sowie ein Entwässerungssystems.

„Mit dieser Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein erreicht“, sagte der Minister. Der endgültige Planfeststellungsbeschluss für die Infrastrukturanlagen an Land und im Wasser solle in den kommenden Monaten folgen. Vorausgegangen sei eine mehrmonatige Beteiligung der Öffentlichkeit. Laut Madsen seien weitreichende Zusagen zur Absicherung der Interessen aller Beteiligten gemacht worden. Das landseitige Terminal soll seinen Betrieb 2026 aufnehmen.

Die DUH zieht ihre Klage gegen die Gaspipeline Brunsbüttel-Hetlingen zurück

17. Februar 2024: Zwei Klagen gegen die Gaspipeline Brunsbüttel-Hetlingen liegen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Eine davon hat sich jetzt erledigt: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gibt ihren Widerstand gegen die Leitung auf. Die DUH zieht ihre Klage gegen die Gaspipeline Brunsbüttel-Hetlingen zurück, wie am 16.2.2024 Constantin Zerger, Leiter des Bereichs Energie bei der DUH, mitteilte. Am 21. März sollte dort eigentlich über die Klage verhandelt werden.

Grund für den Stopp der Klage ist laut Zerger die Auswertung des Urteils in ähnlicher Sache, das die Leipziger Richter vor kurzem gegen die Umwelthilfe gefällt haben: Sie wiesen Ende Januar einen Eilantrag gegen den Pipeline-Bau zum geplanten schwimmenden LNG-Terminal auf Rügen ab.

In der Urteilsbegründung habe das Gericht auf die angespannte Lage auf dem Gasmarkt verwiesen, die den Bau der Pipeline zum geplanten Terminal rechtfertige. Dasselbe Argument, fürchtet Zerger, drohe nun auch bei der Pipeline zum LNG-Terminal in Brunsbüttel den Ausschlag zu geben.

Laut einer Meldung des NDR am 5.1.2024 sollen an mindestens drei Stellen der 55 Kilometer langen Pipeline zehn Millimeter große Löcher gebohrt worden sein. Ein Großteil der Löcher konnte demnach bereits repariert werden. Die Undichtigkeit sei Ende November 2023 bei einer Druckprobe festgestellt worden, so Gasunie. Die Bundesanwaltschaft ermittelte wegen des Anfangsverdachts der verfassungsfeindlichen Sabotage. Eigentlich sollte die LNG-Pipeline zum Ende vergangenen Jahres in Betrieb gehen.

Die LNG-Pipeline, die von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) führen soll, soll an mehreren Stellen sabotiert worden sein. Das Landeskriminalamt (LKA) in Kiel hat bestätigt, dass sich die Errichterfirma Gasunie im November wegen Beschädigungen an die Polizei gewandt hatte. Eine Sprecherin des Generalbundesanwaltes teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass die Bundesanwaltschaft in diesem Zusammenhang die „Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der verfassungsfeindlichen Sabotage (§ 88 Abs. 1 StGB) übernommen hat.“

Schadstoffausstoß des schwimmenden LNG-Terminals Brunsbüttel viel zu hoch

11.August 2023: Die Emissionen des LNG-Terminals in Brunsbüttel dürften teils siebenmal so hoch sein wie eigentlich erlaubt. Warum der Kieler Umweltminister Tobias Goldschmidt den Betrieb genehmigt hat – und Kritiker das nicht überzeugt.

Das in Brunsbüttel liegende mobile Terminal zum Import von Flüssig-Erdgas stößt viel mehr Schadstoffe aus als normalerweise erlaubt. Das ergibt sich aus der Betriebsgenehmigung, die das schleswig-holsteinische Landesamt für Umwelt erteilt hat.

Zwar sollen die genauen Emissionen des seit März in Betrieb befindlichen LNG-Terminals erst Mitte August ermittelt werden. Doch wie der grüne Kieler Umweltminister Goldschmidt seinen Sprecher auf Anfrage von shz.de mitteilen ließ, hat sein Landesamt schon bei der Genehmigung „Überschreitungswerte vom 1,4- bis 7-fachen der Grenzwerte zugelassen“. Demnach darf das Terminalschiff „Hoegh Gannet“ auf Antrag des Betreibers RWE 1,4-mal so viel Stickoxide ausstoßen wie eigentlich erlaubt, 5-mal so viel Kohlenmonoxid und gleich 7,3-mal so viel Formaldehyd.

Alle diese Stoffe sind gesundheitsschädlich. Stickoxide erhöhen das Risiko von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kohlenmonoxid kann zu Übelkeit, Kopfweh und Bewusstseinsstörungen führen, Formaldehyd ist krebserregend.

Dass das Ministerium dennoch ein Überschreiten der Grenzwerte erlaubt, begründet Goldschmidts Sprecher mit der „europäischen Energiekrise“, die durch das Wegbrechen russischen Erdgases entstanden ist. Daher seien „umgehende Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Energiesicherheit notwendig“ geworden.

Gleichzeitig betont das Ministerium, dass für die Anwohner in der Nähe des Terminals keine Gefahr bestehe. So seien die erhöhten Schadstoffwerte nur am Schornstein des schwimmenden Terminals erlaubt. „Eine Überschreitung der Grenzwerte am Schornstein bedeutet nicht, dass es eine Überschreitung in der Wohnbebauung gibt“, sagt Goldschmidts Sprecher. Vielmehr würden die dort geltenden Grenzwerte „weiterhin deutlich unterschritten“. Es gebe daher „keine Gefahren für die menschliche Gesundheit“. Ohnehin sei nicht gesagt, dass RWE die höheren Grenzwerte überhaupt voll ausnutze.

Kritiker wie Reinhard Knof vom Klimabündnis gegen LNG überzeugt das nicht. Er hält die höheren Grenzwerte für rechtswidrig. Zwar erlaube die Bundesimmissionsschutzverordnung Ausnahmeregeln – doch nur im „Einzelfall“ und nur wenn „einzelne Anforderungen“ nicht erfüllt werden können. In Deutschland seien aber für alle drei in Betrieb befindlichen LNG-Terminals Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, moniert Knof. Und es gehe gleich mehrere Luftschadstoffe.

Knof gibt zu bedenken, dass die Weltgesundheitsorganisation schon die Grenzwerte der Immissionsschutzverordnung für viel zu hoch hält – „ganz zu schwiegen von den genehmigten höheren“. Auch fürchtet er durchaus, dass Anwohner leiden könnten: „Die Schadstoffe, denen die Wohnbevölkerung ausgesetzt ist, hängen nicht nur von der Höhe der Schornsteine ab, sondern auch von der Wetterlage und der Windrichtung.“ Knof hat daher Widerspruch beim Land eingelegt und fordert, die Genehmigung der höheren Grenzwerte zu widerrufen.

Beihilfe für das überflüssige landseitige LNG-Terminal in Brunsbüttel

31. Juli 2023: In Brunsbüttel soll für eine Milliarde Euro ein festes Terminal zum Import von verflüssigtem Erdgas entstehen. Dieses geplante LNG-Terminal ist erst einmal nicht für n Import von grüner Energie gedacht, sondern für den von LNG, Liquefied Natural Gas, verflüssigtes Erdgas. Gas wird Deutschland trotz Ausbaus erneuerbarer Energien noch eine Weile brauchen.

Ob die Republik aber auch das Terminal in Brunsbüttel brauchen wird, ist eine ganz andere Frage. Nicht nur Umweltschützer lehnen den Bau ab, unter anderem weil Fracking-Gas aus den USA importiert werden soll. Auch Ökonomen zweifeln am Sinn des staatlich mitbezahlten Milliardenprojekts. Sie meinen, dass es in Europa schon genug LNG-Terminals gibt und warnen vor Investitionsruinen.

Nicht mal Wirtschaftsminister Robert Habeck bestreitet, dass er mehr Terminals plant als eigentlich nötig sind. Er will einen Puffer schaffen, um auch in Krisen genug Gas besorgen zu können. Da das allerdings nach dem abrupten Wegfall russischen Gases auch ohne das Brunsbütteler Terminal geklappt hat, liegt der Schluss nahe: Habeck ist übervorsichtig, das Terminal überflüssig. Zumal es ohnehin nicht vor 2027 bereitstünde.

Deutschland hat bei der Kommission seine Pläne zur Förderung des Baus und des Betriebs des geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel mit einer Jahreskapazität von 10 Milliarden Kubikmetern angemeldet. Das Terminal umfasst Einfuhr-, Lager- und Verteilungseinrichtungen und soll bis Ende 2026 in Betrieb genommen werden.

Die Europäische Kommission hat nach den EU-Beihilfevorschriften eine mit 40 Millionen Euro ausgestattete deutsche Fördermaßnahme für Bau und Betrieb dieses geplanten landseitigen Flüssigerdgasterminals (LNG) in Brunsbüttel genehmigt. Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission und zuständig für Wettbewerbspolitik, sagte: „Das neue LNG-Terminal in Brunsbüttel wird die Gasversorgung und -infrastruktur in Deutschland verbessern und damit zur Verwirklichung der Ziele der EU in Bezug auf Sicherheit und Diversifizierung der Energieversorgung beitragen.“

Begünstigte der Beihilfe sind das deutsche Energieunternehmen RWE und der niederländische Energienetzbetreiber Gasunie. Bau und Betrieb der Anlage übernimmt die German LNG Terminal GmbH („GLNG“). Die GLNG wird drei Gesellschafter haben: 1) den deutschen Staat über die Investitions- und Entwicklungsbank KfW, deren Beteiligung sich auf 50 Prozent belaufen wird, 2) Gasunie mit einer Beteiligung von 40 Prozent, und 3) die RWE mit einer Beteiligung von 10 Prozent.

Im Rahmen der Maßnahme wird die Beihilfe in Form eines Vorzugsdividendenmechanismus gewährt: Die KfW wird ihren Mitanteilseignern einen Anteil an den von GLNG gezahlten Dividenden gewähren, wenn die Jahresrendite des Projekts unter einem bestimmten Prozentsatz des von allen Anteilseignern, einschließlich der KfW, insgesamt investierten Kapitals liegt. Wenn die jährliche Rendite über diesem Prozentsatz liegt, wird die KfW die Dividenden nicht teilen, sodass im Rahmen der Maßnahme keine Beihilfe gezahlt wird. Die Höhe der im Rahmen der Maßnahme ausgezahlten Beihilfen hängt folglich von den jährlichen Renditen ab, dürfte sich jedoch auf 40 Millionen Euro belaufen. Der Vorzugsdividendenmechanismus soll nach 15 Jahren Betrieb des LNG-Terminals auslaufen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die KfW ihre Gesellschafterrolle aufgeben.

Das LNG-Terminal wird nach technischen Spezifikationen gebaut, die seine Umwandlung in ein Terminal für die Einfuhr grüner Energieträger (z. B. erneuerbarer Wasserstoff oder Derivate desselben) ermöglichen, wodurch vermieden wird, dass es ausschließlich für Gaseinfuhren nutzbar ist. Der Umbau soll nach 15 Betriebsjahren, spätestens aber 2043 erfolgen.

Bei ihrer Prüfung gelangte die Kommission zu folgendem Ergebnis:

- Die Maßnahme trägt zur Entwicklung eines Wirtschaftszweigs bei, insbesondere zur Erdgaseinfuhr. Gleichzeitig unterstützt sie die Ziele wichtiger politischer EU-Initiativen wie des europäischen Grünen Deals und des REPowerEU-Plans.

- Die Maßnahme ist notwendig und geeignet, um die Gasversorgungssicherheit Deutschlands und der Nachbarländer zu verbessern.

- Die Beihilfe hat einen „Anreizeffekt“, da die privaten Investoren ohne die öffentliche Förderung bei der Durchführung des Vorhabens keine Beteiligung an der GLNG eingegangen wären.

- Die Maßnahme ist verhältnismäßig, da die erwartete, mit dem Vorzugsdividendenmechanismus einhergehende Beihilfe unter der prognostizierten Finanzierungslücke liegt. Darüber hinaus gibt es Vorkehrungen gegen eine Überkompensierung. Sollte das Projekt wirtschaftlich erfolgreicher sein als erwartet, werden die Begünstigten einen Teil der erhaltenen Beihilfe an die KfW zurückzahlen, wenn sie aus dem Projekt ausscheidet.

- Die positiven Auswirkungen der Maßnahme auf die Gasversorgungssicherheit überwiegen die negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb. Insbesondere ist die Ausnahme vom Zugang Dritter befristet, und die Maßnahme führt nicht zu einer Festlegung auf Erdgas. Sie trägt zu den Klimazielen der EU für 2030 und 2050 bei, indem sie hilft, russisches Gas zu ersetzen, und indem die Voraussetzungen geschaffen werden, um das Terminal auf den Handel mit umweltfreundlichen Energieträgern umzustellen.

Klage der DUH gegen die neue Anbindungspipeline in Brunsbüttel

13. Juni 2023: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat beim Bundesverwaltungsgericht Klage gegen die Genehmigung der Anschlusspipeline für das geplante LNG-Terminal Brunsbüttel eingereicht. Diese sieht einen vollständigen und unbefristeten Betrieb mit jährlich bis zu zehn Milliarden Kubikmetern fossilem Erdgas vor. Das verstößt nach Ansicht der DUH gegen die verbindlichen Vorgaben des Klimaschutzgesetzes und ist deswegen rechtswidrig.

Die Pipeline ist zudem nicht für die Anbindung des LNG-Terminalschiff Höegh Gannet erforderlich, das von RWE betrieben wird und bereits seit April Gas in das Netz einspeist. Vielmehr diene die Pipeline dem Anschluss eines in Brunsbüttel geplanten landgebundenen LNG-Terminals. Auch eine Analyse der Technischen Universität Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass der Großteil des Gases der Höegh Gannet ohnehin von den Chemiebetrieben am Standort Brunsbüttel verbraucht wird. Für das übrige Gas reicht die Kapazität des bereits bestehenden Transportnetzes in Schleswig-Holstein. Von der Genehmigungsbehörde in Schleswig-Holstein wurde der Bedarf nicht geprüft, sondern pauschal behauptet – unter Verweis auf das LNG-Beschleunigungsgesetz, dessen Annahmen aus dem Frühjahr 2022 längst überholt sind. Auch die massiven Klimawirkungen, die mit dem Ausstoß von bis zu 20,5 Millionen Tonnen CO2 verbunden sind, wurden nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus haben die Behörden in Schleswig-Holstein auf die rechtlich erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet. Die mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz geschaffene Möglichkeit zur Aussetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach Auffassung der DUH europarechtswidrig und deshalb ungültig – zumal die im Gesetz beschriebenen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Demnach kann die Umweltverträglichkeitsprüfung insbesondere bei einer Gasmangellage sowie einer besonderen Dringlichkeit übergangen werden. Nichts davon war bei der Erteilung der Genehmigung im März 2023 der Fall.

Erstmals hat der Kreis Dithmarschen die Risiken, die vom Terminalschiff „Hoegh Gannet“ in Brunsbüttel ausgehen, benannt – Feuer, Explosionen, Druckwellen. Kritiker halten die Beschreibung noch für verharmlosend.

Seit Januar liegt Schleswig-Holsteins erstes schwimmendes Import-Terminal für Flüssig-Erdgas im Elbehafen von Brunsbüttel, im Februar begannen die Lieferungen des LNG – und jetzt benennt der amtliche Entwurf für einen Notfallplan erstmals offiziell die möglichen Gefahren, die von dem Terminalschiff namens „Hoegh Gannet“ ausgehen.

Die Anwohner des LNG-Terminals in Brunsbüttel klagen immer noch über zu viel Lärm.

Klagen: LNG-Terminal in Brunsbüttel noch immer zu laut

21. Mai 2023: Die Beschwerden wegen des Lärms durch das LNG-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) halten an. Bereits während des Probebetriebs hatte es Klagen gegeben. Inzwischen hat das Terminal den Regelbetrieb aufgenommen, ist aber offenbar immer noch zu laut.

Auch vier Monate nach der Eröffnung von Schleswig-Holsteins erstem schwimmenden Importterminal für Flüssigerdgas sorgt der Betrieb auf der Südseite von Brunsbüttel für Zorn. Grund ist der nach wie vor starke Lärm, der vom Terminalschiff „Hoegh Gannet“ ausgeht.

„Extrem laut ist es, wenn ein LNG-Carrier längsseits des Terminals liegt“, klagt Axel Wendt, Chef der Initiative Brunsbüttel Süd und CDU-Ratsherr. Die schleswig-holsteinische Bürgerinitiative gegen LNG-Terminals hält den Betrieb des Schiffs wegen des Krachs sogar für illegal und strafbar.

Bereits im Februar, als das Terminal noch im Probebetrieb lief, hatten sich viele Anwohnerinnen und Anwohner an den Bürgermeister Martin Schmedtje gewandt. Dieser sagte daraufhin, die Menschen hätten oberste Priorität, sie seien wichtiger als die Einnahmen aus dem Hafen und der Industrie. Der Energiekonzern RWE kündigte im Februar an, noch im gleichen Monat Geräuschmessungen durchzuführen und ein Gutachten zu erstellen. Unternehmenssprecher Cirkel hatte außerdem angekündigt, im Regelbetrieb werde das Lärmproblem deutlich vermindert und nicht mehr vorhanden sein.

Anfang Mai ist das Terminal in den Regelbetrieb übergegangen. Doch bis heute hat es weder Messungen noch ein Gutachten gegeben und auch dem Lärmproblem scheint nicht entgegengewirkt worden zu sein. Ein Sprecher des Umweltministeriums warnt: Sollten Richtwerte nicht eingehalten werden, müsse der Betreiber beim Schallschutz nachbessern.

Seither, sagt der RWE-Sprecher, sei „die Lärmproblematik nicht mehr aufgetreten“. Denn die lauten Gasfeuerungsanlagen zum Abbau von sogenanntem „Boil-off-Gas“ würden nun nicht mehr gebraucht, weil dieses Gas mit regasifiziert werde.

Das allerdings erlebt der Brunsbütteler Wendt ganz anders. Er berichtet, dass die „Hoegh Gannet“ weiterhin nicht nur Krach verursache, wenn sie beliefert werde, sondern auch, wenn sie im Normalbetrieb läuft. „Bei Ostwind mit entsprechender Windgeschwindigkeit ist der Lärm nach wie vor störend“, sagt Wendt. Er verlangt daher: „Wir fordern die Einhaltung der Lärmrichtwerte rund um die Uhr, egal ob Verladung oder Normalbetrieb, egal bei welcher Windrichtung.“

Dass das Terminal zumindest bisher sehr laut war, zeigen auch Messungen des Landesamts für Umwelt, das Schleswig-Holsteins Energieminister Goldschmidt unterstellt ist. Aktuelle Daten für den Regelbetrieb seit Anfang Mai gibt es zwar noch nicht, doch in der Phase zuvor werden die zulässigen Lärmwerte nachts deutlich überschritten worden.

So sei der in den Nachtstunden geltende Grenzwert von 45 Dezibel in den rund 700 Meter entfernten Wohnstraßen „um 7 Dezibel überschritten worden“, heißt es in einem Gutachten des Landesamts von Anfang April. Auffällig sei zudem ein tiefer Brummton, der „nicht dem Stand der Lärmminderungstechnik“ entspreche. Daher sei es „erforderlich“, dass der Betreiber „weitergehende Schallschutzmaßnahmen prüft und kurzfristig durchführt“.

Die Bürgerinitiative gegen LNG-Terminals fordert Minister Goldschmidt sogar auf, dass Terminal stillzulegen. „Der Betrieb ist unzulässig und stellt eine Straftat dar“, sagt deren Sprecher Reinhard Knof. Denn ein Stören der Nachtruhe durch verbotene Lärmemissionen sei eine Schädigung der Gesundheit. So stelle das Umweltbundesamt fest, dass „schon niedrige Dauerschallpegel von 40 Dezibel das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten oder psychische Erkrankungen erhöhen“.

Der Minister will von einer Stilllegung allerdings nichts wissen. „Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit muss dem Betreiber die Möglichkeit eingeräumt werden, die Ursachen zu ermitteln und abzustellen“, ließ Goldschmidt seinen Sprecher ausrichten.

Zudem will der Minister das Ergebnis der anstehenden Messung für den Regelbetrieb abwarten. „Sollten die Richtwerte weiterhin nicht eingehalten werden“, sagt Goldschmidts Sprecher, „dann wird das Landesamt für Umwelt dem Betreiber weitere Schallminderungsmaßnahmen aufgeben.“ Von Stilllegung ist aber auch für diesen Fall keine Rede.

Laut Ministerium kommen diese Windverhältnisse aber nicht so häufig vor. Geplant, so der Sprecher, sei die Messung für die kommende Woche – vorausgesetzt die Wetterverhältnisse sind entsprechend. Gleichzeitig würden aber auch Messungen bei dem LNG-Terminal selbst stattfinden, um die Belastung für die Wohnbebauung rechnerisch zu ermitteln, hieß es weiter.

Statt punktueller Messungen fordert die Bürgerinitiative die Einrichtung einer Messstation, die mindestens drei Monate lang Lärm- und Feinstaubbelastung misst, um belastbare Daten zu erhalten.

Bald droht es für RWE sogar noch schwieriger zu werden, die Lärmschutzwerte in den Wohngebieten im Brunsbütteler Süden einzuhalten. Denn der geplante neue Liegeplatz, an den die „Hoegh Gannet“ Ende des Jahres umziehen soll, wird noch näher an den Wohnstraßen liegen als bisher.

Nicht nur der Lärm stört die Anwohner. Beschwerden gab es auch wegen des grellen Lichts, das vom LNG-Terminal ausgeht.

Erstes Erdgas vom LNG-Terminal in Brunsbüttel eingespeist

23. März 2023: Am LNG-Terminal in Brunsbüttel ist das erste Gas in das schleswig-holsteinische Leitungsnetz eingespeist worden. Seit dem 22.3.2023 strömt das regasifizierte Erdgas in das Netz von SH Netz. Das teilte RWE-Sprecher Jan Peter Cirkel mit. Ein Teil des Gases bleibe im Netz von SH Netz, ein anderer Teil wird an den Netzbetreiber Gasunie Deutschland weitergeleitet, über den das Gas im europäischen Gasverbundnetz verteilt wird.

Das Terminalschiff Höegh Gannet ist von einem Anleger im Hafen Brunsbüttel über eine drei Kilometer lange Anbindungsleitung mit dem schleswig-holsteinischen Verteilnetz verbunden. Im kommenden Winter soll das Schiff über eine neue Gasleitung direkt mit dem deutschen Fernleitungsnetz verbunden werden. Dann soll die Kapazität 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr betragen. Ab 2026 soll ein landseitiges LNG-Terminal in Brunsbüttel den Betrieb aufnehmen.

Für die 54 Kilometer lange Pipeline bis Hetlingen (Kreis Pinneberg) besteht seit Donnerstag Baurecht. Das Amt für Planfeststellung Energie übergab den Planfeststellungsbeschluss an Gasunie. Die Leitung wird so gebaut, dass sie später auch Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen aufnehmen kann.

Am 15. 3.2023 wurde bekannt, dass in Kiel Genehmigungsunterlagen für das geplante feste LNG-Terminal n Brunsbüttel durch eine Sturmböe verloren gingen und verschollen sind. „Insgesamt fehlen rund 370 Papierseiten und drei DVDs mit Daten“, sagt Frank Laurich von der German LNG Terminal GmbH. Die Projektgesellschaft übernimmt die Planung und den Bau des festen LNG-Terminals in Brunsbüttel, das bis Jahresende 2026 fertiggestellt werden soll.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 13.3.2023. Ein Mitarbeiter der Projektgesellschaft war beim Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) in der Hopfenstraße 29 in Kiel, um einige Genehmigungsunterlagen zu aktualisieren. Insgesamt habe es sich um rund 25 Ordner mit Papierunterlagen gehandelt, sagt Laurich. Der Mitarbeiter nahm nach dem erfolgten Austausch die alten Dokumente wieder mit. Als er das Gebäude verlassen hatte, wurde ein Teil der sich auf einem Rollwagen befindenden Unterlagen von einer schweren Sturmböe erfasst. Diese wurden aufgewirbelt und weggeweht. Viele Unterlagen wurden wiedergefunden, 370 Seiten blieben aber verschollen.

Ein großes Problem soll durch den Papierverlust nicht entstanden sein. Zum einen enthalten die fehlenden Unterlagen laut Laurich keine sensiblen Informationen. Zum anderen werden sie auch nicht mehr benötigt, weil sie veraltet sind.

Für Brunsbüttel bestimmtes Terminal-Schiff vorübergehend wieder in Wilhelmshaven

5. März 2023: Das schwimmende LNG-Terminal in Brunsbüttel musste den vorgesehenen Standort vorübergehend wieder verlassen. Nachdem mehrere Bundesminister zu Presseterminen vor Ort waren und der erste Tanker mit tiefgekühltem flüssigen Erdgas wieder abgelegt hat, gab es Ärger in Brunsbüttel. Die Bürgerinnen und Bürger des Wohngebietes südlich des Kanals sind genervt. Sie wussten, dass das LNG-Terminal auf dem Wasser kommt. Dass die Folge aber ein dauerndes Brummen sei, hätten sie nicht gewusst, sagen sie. Dieses Brummen höre man auch in den Häusern, mal etwas lauter, mal etwas weniger laut. Die Anwohner stört außerdem das Licht des LNG-Terminals. Weil auch in den Abend- und Nachtstunden auf dem Umwandlungsschiff gearbeitet wird, sind dort viele Scheinwerfer an.

Wegen der Beschwerden über Lärm und grelles Licht erklärte die Betreiberfirma RWE auf einer Informationsveranstaltung am 28.2.2023, warum es so laut sei und wie das Problem gelöst werden solle. Unternehmenssprecher Jan Peter Cirkel betonte im Interview mit dem NDR, dass RWE eine gute Nachbarschaft in Brunsbüttel erreichen wolle. „Wir sind noch nicht in der Regasifizierung, noch nicht im Regelbetrieb – und wenn wir in diesen Regelbetrieb kommen, dann wird das Lärmproblem – nach unseren Erwartungen – deutlich gesenkt und nicht mehr vorhanden sein“, sagte Cirkel. Das Unternehmen habe, nachdem die ersten Beschwerden bekannt geworden seien, einen Gutachter mit Lärmmessungen beauftragt.

Kurzfristig hat RWE den Anwohnern eine pragmatische Lösung für das Lärm- und Lichtproblem angeboten. Das Umwandlungsschiff würde den Hafen zunächst wieder verlassen. Wenn sich der Regelbetrieb abzeichne, solle das Schiff voraussichtlich Mitte März zurückkehren. Cirkel: „Dann werden wir nochmal eine kurze Phase haben bis wir wirklich regasifizieren.“ Der RWE-Sprecher hofft, dass man dann der gute Nachbar in der Region sei, der man sein will.

LNG-Terminalschiff „Höegh Gannet“ liegt vorübergehend vor Wilhelmshaven

Seit dem 4.3.2023 liegt das LNG-Terminalschiff „Höegh Gannet“ vor Wilhelmshaven. Das Schiff hatte Mitte Januar in Brunsbüttel festgemacht, konnte aber kein Gas abliefern. Die „Flucht“ aus Brunsbüttel soll folgende Gründe haben:

Die „Hoegh Gannet“ war vor zwölf Tagen angekommen, nachdem sie vorher wochenlang vor Helgoland und danach in Cuxhaven gelegen hatte. Der Grund damals für die Abreise aus Brunsbüttel nur einen Tag nach der offiziellen Inbetriebnahme im Beisein von Bundesprominenz: Im Elbehafen musste Platz für einen Öltanker gemacht werden.

Dann raubte der Lärm den Anliegern den Schlaf, angeblich schepperten die Tassen im Schrank, und auch der nachts taghelle Himmel – verursacht durch die Schiffsbeleuchtung – stieß bei den Brunsbüttelern auf wenig Gegenliebe. Das Unternehmen RWE hat sich auf einer Bauausschusssitzung in Brunsbüttel Mitte der Woche entschuldigt.

Die „Hoegh Gannet“ könne im Moment noch kein Gas in das Netz an Land einspeisen, da die Infrastruktur noch nicht bereitstehe. Deswegen müssten Gasfeuerungsanlagen und Kühlaggregate eingesetzt werden, die den Lärm verursachten, erklärte ein Sprecher des Energiekonzerns, der für die LNG-Umwandlung verantwortlich ist.

Das dauernde Brummen, über das sich die Anwohnenden in Brunsbüttel beschwerten, kommt laut RWE daher, dass das Umwandlungsschiff seine mitgeführten LNG-Mengen bislang nicht ins Netz einspeisen konnte. In der Folge mussten permanent Gasverbrenner laufen, um das verdampfende Erdgas, sogenanntes Boil-Off-Gas, zu verbrennen. Dieses Gas entsteht in den Flüssigerdgastanks, wenn heruntergekühltes, flüssiges Gas durch Wärme von außen wieder gasförmig wird. Dadurch steigt auch der Druck im Tank – weswegen das Gas entfernt werden muss, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.

RWE hofft, dass die Lärmbelästigung durch das Verbrennen des Boil-Off-Gases beendet ist, wenn das Schiff im Regelbetrieb läuft und sein Erdgas ins Netz einspeisen kann.

Laut Betreiber RWE wird das Schiff nun voraussichtlich zwei Wochen vor Wilhelmshaven liegen. In dieser Zeit soll in Brunsbüttel an der noch nicht fertigen landseitigen Anbindung und der Pipeline für den Transport des Gases gearbeitet werden, sodass das Terminalschiff entladen werden kann. Die „Höegh Gannet“ soll nach ihrer Rückkehr nach Brunsbüttel – nach einer mehrtägigen Probephase – in den Regelbetrieb gehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Lärmbelästigung dort dann deutlich sinken wird. Ein Festmachen der „Höegh Gannet“ am LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist demnach nicht geplant. Dies wäre laut RWE auch technisch gar nicht möglich.

Störungen durch Lärm und Licht auch beim LNG-Terminal in Brunsbüttel

20. Februar 2023: Menschen, die in der Nähe des LNG-Terminals in Brunsbüttel wohnen, sprechen von störenden Geräuschen und hellem Licht.

Geklagt wird über ein Donnern, ein Bollern, das beim Schlafen stören kann, weil es dauerhaft sei. Auch ein heller Lichtkegel könne den Schlaf beeinträchtigen. Lärm und Licht könnten Gäste für Ferienwohnungen abschrecken.

Wie in Lubmin will der Betreiber ein Gutachten erstellen lassen. Deshalb sollen in der laufenden Woche Geräuschmessungen durchgeführt werden. Bürgermeister Martin Schmedtje hat für Ende Februar zu einer Sitzung mit Bürgerinnen und Bürgern, Betreiber und Politik geladen.

Erste Flüssigerdgas-Lieferung in Brunsbüttel

18. Februar 2023: Im Hafen von Brunsbüttel ist am 15.2.2023 der erste Tanker mit verflüssigtem Erdgas angekommen. Nach Informationen der RWE stammt die Lieferung aus Abu Dhabi und umfasst 137.000 Kubikmeter LNG. Das Brunsbütteler LNG-Terminal ist das erste in Schleswig-Holstein.

Drei Schlepper begleiteten den Tanker mit dem Namen „ISH“ und brachten ihn auf die geplante Position. Er liegt nun direkt hinter dem Umwandlungsschiff „Hoegh Gannet“ am Gefahrgut-Terminal des Elbehafens. Es kann aber nach Angaben eines RWE-Sprechers noch kein Gas in das schleswig-holsteinische Gasnetz eingespeist werden, weil das Terminal noch nicht so weit ist.

Nun beginnt ein mehrwöchiger Probebetrieb. Damit das Gas fließen kann, sind laut RWE weitere Arbeiten an der landseitigen Infrastruktur notwendig. Wenn alles klappt, würden erste kleinere Gasmengen Ende des Monats Februar in das schleswig-holsteinische Gasnetz eingespeist. Mit einem Regelbetrieb wird im März gerechnet.

Eine Überdimensionierung der Gesamtheit der LNG-Terminals, wie von den Umweltverbänden moniert, will Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Goldschmidt (Grüne) nicht erkennen.

Ankunft des Terminalschiffs für Flüssigerdgas (LNG) in Brunsbüttel

18. Januar 2023: Bundeswirtschaftsminister Habeck, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Energieminister Goldschmidt wollen das Schiff „Höegh Gannet“ am Freitag, dem 20. 1. 2023, in Empfang nehmen. Dabei sein wollen auch der Reeder Morten Höegh, der RWE-Vorstandsvorsitzende Krebber und der Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports Schnabel.

Die „Höegh Gannet“ soll in Brunsbüttel Flüssigerdgas aufnehmen und in den gasförmigen Zustand umwandeln, um es dann in das Gasnetz einzuspeisen. Im laufenden Jahr sollen mit Hilfe des Spezialschiffs 3,5 Milliarden Kubikmeter Gas in das Gasnetz fließen. Ab Fertigstellung der langen Anbindungsleitung sollen es 7,5 Milliarden sein. Das geplante Terminal an Land soll erst 2026 fertig werden.

Inbetriebnahme des LNG-Terminals in Brunsbüttel

8. Januar 2023: Als drittes deutsches Terminal für Flüssigerdgas (LNG) soll laut Bundeswirtschaftsminister Habeck nach den Anlagen in Wilhelmshaven und in Lubmin die Gasifizierungs-Anlage in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) bis zum 20. Januar ihren Betrieb aufnehmen.

Im Jahr 2023 sollen hier von LNG-Tankern 3,5 Milliarden Kubikmeter Gas ins Netz eingespeist werden. Bis Ende 2023 soll auch eine 55 Kilometer lange Rohrleitung nach Hetlingen im Kreis Pinneberg fertig sein. Dann könnten jährlich 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas aus Brunsbüttel ins Netz gepumpt werden. Das Vorhaben liegt laut Regierung im Zeitplan, nach welchem auch ein stationäres Terminal in Brunsbüttel vorgesehen ist, das 2026 in Betrieb gehen soll.

Das Terminal in Brunsbüttel wird von RWE betrieben. Das Terminalschiff Höegh Gannet soll hier eingesetzt werden, das sich zurzeit noch im französischen Hafen Brest befindet.

Insgesamt sollen Wilhelmshaven, Lubmin und Brunsbüttel laut Habeck etwa ein Drittel der früher aus Russland gelieferten Gasmengen verarbeiten können. Für den Winter 2023/24 ist die Inbetriebnahme von drei weiteren LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste geplant.

„Das Terminalschiff in Brunsbüttel soll übrigens in der ersten Phase gar nicht genehmigt werden, der Betrieb wird nur „angezeigt“. Das heißt KEINE Bürgerbeteiligung, KEINE Umweltprüfungen, KEINE Abschätzung der Klimafolgen.“, so Constantin Zerger (DUH) am 6. Januar 2023.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für den Betrieb des LNG-Terminalschiffs in Brunsbüttel

7. Dezember 2022: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) folgert aus einem Schreiben der Landesregierung Schleswig-Holstein an die DUH, dass die Landesregierung das LNG-Terminalschiff (FSRU) „Höegh Gannet“ am Standort Brunsbüttel ohne die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens in Betrieb nehmen möchte. Im wasserrechtlichen Verfahren hat die DUH eine Einwendung abgegeben.

Laut Schreiben der Landesregierung soll der Betrieb der „Höegh Gannet“ im Elbehafen Brunsbüttel lediglich angezeigt werden. Ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren soll erst im kommenden Jahr durchgeführt werden, wenn die „Höegh Gannet“ circa 80 Meter weiter an einen neuen Anleger verlegt wird. Mit der noch vor Weihnachten geplanten Inbetriebnahme entfielen so zunächst die störfall- und umweltrechtlichen Prüfungen.

Die Landesregierung erklärte gegenüber der DUH, dass ein Genehmigungsverfahren nicht notwendig sei, weil das LNG-Terminalschiff weniger als zwölf Monate an seinem ersten Standort liege. Nach Abschluss der Bauarbeiten an dem neuen Anleger soll das Schiff dorthin und um circa 80 Meter von Bordwand zu Bordwand verlegt werden. Die Umweltgesetzgebung schreibt jedoch vor, dass ein Genehmigungsverfahren auch dann notwendig sei, wenn eine Anlage innerhalb eines Betriebsgeländes versetzt wird, so die DUH. Entscheidend sei dabei, dass der Kreis der Betroffenen identisch sei. Das sei in Brunsbüttel mit den geplanten Standorten eindeutig der Fall, was schon zu Beginn des Projektes ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich mache.

DUH-Bundesgeschäftsführer Müller-Kraenner: „An allen anderen Standorten in Deutschland hat es ein solches Verfahren gegeben. In Schleswig-Holstein gelten dieselben rechtlichen Vorgaben und diese müssen selbstverständlich beachtet werden. Dies gilt insbesondere für einen so gefährlichen Störfallbetrieb wie den eines LNG-Terminals. Eine solche Infrastruktur darf aus gutem Grund nicht im Blindflug betrieben werden. Mit Blick auf Versorgungssicherheit ist es ein unnötiges Vabanque-Spiel der Landesregierung, auf ein ordentliches Genehmigungsverfahren zu verzichten.“

Die DUH kritisiert darüber hinaus, dass keine vollständige und transparente Öffentlichkeitsbeteiligung im Verfahren für die wasserrechtliche Erlaubnis stattgefunden habe. Nur ausgewählte Verbände seien beteiligt worden. Dies sei insbesondere bei einem Verfahren für einen Störfallbetrieb schlicht nicht nachzuvollziehen.

Der Landessprecher der LINKEN, Luca Grimminger, dazu: „Ein LNG-Terminal ohne störfall- und umweltrechtliche Prüfungen in Betrieb gehen zu lassen, ist unverantwortlich. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das stillgelegte Kernkraftwerk, ein Zwischenlager für hochradioaktive Atomabfälle, ein Chemiepark und eine Müllverbrennungsanlage. Die schwarz-grüne Landesregierung spielt mit der Sicherheit der Anwohner*innen, um ihren fossilen Irrweg durchzupeitschen.“

DIE LINKE Schleswig-Holstein positioniere sich seit Jahren gegen den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel. „Der Überfall Russlands auf die Ukraine hätte einen Schub in Richtung erneuerbarer Energien auslösen müssen. Stattdessen wurden Lieferverträge mit Katar abgeschlossen, die bis 2041 laufen“, meinte Grimminger. „Wer solche Infrastruktur baut, hat sich vom Ziel des Landes, 2040 klimaneutral zu werden, verabschiedet. Mit diesen Fehlinvestitionen, die Milliarden in die Kassen der Öl- und Gaskonzerne spülen, muss Schluss sein! Wir brauchen ein massives Investitionsprogramm in erneuerbare Energien und Energieerzeuger in öffentlicher Hand!“

LNG-Schiff auf dem Weg zum schwimmenden Terminal in Brunsbüttel

3. Dezember 2022: Das Spezialschiff „Höegh Giant“ soll in Brunsbüttel am neuen schwimmenden LNG-Terminal Flüssigerdgas von Tankern aufnehmen, gasifizieren und in das Gasnetz einspeisen. Die „Höegh Giant“ würde Mitte Dezember im polnischen Swinemünde ankommen und könnte von dort in weniger als drei Tagen Brunsbüttel erreichen, so ein LNG-Analyst. Möglich sei, dass das Schiff in einer Werft repariert oder für den Einsatz in Brunsbüttel umgebaut werde. Auch könne sie in der Zwischenzeit Flüssiggas von Tankern für Polen entladen.

Zuvor war sie in Indien im Einsatz, wo die Reederei Höegh allerdings im April den Vertrag mit dem Partner H-Energy aufkündigte, nachdem „der Charterer Vertragsbedingungen nicht eingehalten hat“. Im September und Oktober sei das Schiff dann für einen FSRU-Einsatz umgebaut worden, berichtete das Branchenmedium „Hellenics Shipping News“.

Ab 2026 soll Brunsbüttel 15 Jahre lang Flüssigerdgas aus Katar erhalten

1. Dezember 2022: LNG-Lieferungen von Katar nach Brunsbüttel sollen im Jahr 2026 beginnen. Bis dahin soll das LNG-Terminal an Land fertig sein.

Das LNG soll von Qatar Energy an das US-Unternehmen Conoco Phillips verkauft werden, das es weiter nach Brunsbüttel liefert. Die Lieferung von jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen soll 2026 beginnen und mindestens 15 Jahre laufen. Damit sollen ca. 6 Prozent der russischen Gaslieferungen des Jahres 2021ersetzt werden. Qatar Energy soll zudem mit deutschen Unternehmen über weitere LNG-Lieferungen im Gespräch sein. Es soll sich um den ersten langfristigen LNG-Deal eines EU-Mitgliedslandes seit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 handeln.

Das Erdgas für das jetzt geschlossene Abkommen komme von den beiden neu erschlossenen katarischen Gasfeldern North Field East and North Field South, die vor der Küste des Golfstaates liegen. Mit ihnen will der Golfstaat seine Förderung für LNG bis 2027 von gegenwärtig 77 Millionen Tonnen auf 126 Millionen Tonnen erweitern. Das Gas wird für den Transport verflüssigt und dann wieder in den Ursprungszustand versetzt. Dabei gehen bis zu 25 Prozent der Energie verloren.

Katar verfügt nach Russland und dem Iran über die drittgrößten Gasreserven weltweit. Es teilt sich mit dem Iran das weltweit größte Gasfeld, das vor der Küste des Landes liegt. Der allergrößte Teil des Exports geht nach Asien, bislang vor allem nach Japan, Südkorea und Indien.

Bisher erhalten Deutschland und andere europäische Länder über die Niederlande, Belgien oder Frankreich aufgenommenes LNG vor allem aus den USA. Habeck bemühte sich auf einer Reise im Frühjahr um Lieferbeziehungen mit Katar. Das Emirat will dem Vernehmen nach Langfristverträge. Weitere wichtige LNG-Ausfuhrländer sind Australien, Malaysia und Nigeria.

In Tagesschau24 erklärte Wirtschafts- und Klimaminister Habeck am 29.11.2022 um 20 Uhr: „15 Jahre ist super. Es scheinen ja offensichtlich gute Bedingungen zu sein. Ich hätte auch gar nichts gegen 20 oder längere Verträge. Die Unternehmen müssen nur wissen, dass dann die abnehmende Seite in Deutschland irgendwann geringer wird, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen.“

Im Frühjahr war Habeck in Katar, Ende September Kanzler Scholz. Scholz: „Deshalb bin ich sehr froh über die Vereinbarungen in Katar, die da von den Unternehmen geschlossen worden sind, und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Es sind langfristige Verträge, das ist auch die gute Aussage für die Energieversorgungssicherheit Deutschlands.“

Klimaschützer finden die Laufzeit des Vertrages mit Katar zu lang. Der deutsche Gasverbrauch müsse bis 2035 halbiert werden. Dann könne Norwegen mit Pipelines statt LNG-Schiffen klimafreundlicher die bisher aus Russland kommenden Erdgaslieferungen ersetzen.

Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung befürchtet, dass langfristige Lieferverträge zu Abhängigkeiten führen und ein Nachbessern der Klimaziele erschweren werden. Auf Nachfrage von klimareporter° erklärte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, die geschlossenen Verträge beinhalteten keinerlei Abnahmeverpflichtung für Deutschland.

Der BUND kritisierte: „Flüssiggas-Lieferverträge bis 2041 beißen sich mit dem notwendigen Wasserstoffhochlauf spätestens ab 2030“, betonte er. Abhängigkeit von fossilen Energien würden hier „sehenden Auges in Kauf genommen“.

DUH-Geschäftsführer Müller-Kraenner zur taz: „Man zerschießt sich die Klimaziele“. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Dazu passe der bis 2041 laufende Vertrag nicht: Mit der Dekarbonisierung könne nicht erst 2041 angefangen werden.

Meilensteine zur Entwicklung des LNG-Terminals an Land

11. Oktober 2022: Die German LNG Terminal GmbH (GLNG) hat entscheidende Meilensteine bei der Entwicklung des Onshore-LNG-Importterminals in Brunsbüttel erreicht.

GLNG gab bekannt, welche Unternehmen als Generalübernehmer für „Engineering Procurement and Construction“ gewählt wurden. GLNG hat zudem mit ConocoPhillips, INEOS und RWE Supply & Trading als initialen Kunden Vereinbarungen über langfristige Regasifizierungskapazitäten im Terminal geschlossen.

Das Terminal an Land soll eine jährliche Durchsatzkapazität von 8 Milliarden Kubikmetern Erdgas haben und kann auf mindestens 10 Milliarden Kubikmeter erweitert werden. Die Fertigstellung des Terminals ist für 2026 avisiert, wobei derzeit Anstrengungen unternommen werden, die Inbetriebnahme des Terminals zu beschleunigen.

GLNG will sich nun darauf konzentrieren, die entsprechenden Genehmigungen für die Errichtung des Terminals zu erhalten. Parallel dazu will GLNG Möglichkeiten zur klimafreundlichen Weiterentwicklung der Anlage prüfen.

3 km lange Gasleitung zum Anschluss des FSRU Brunsbüttel genehmigt

20. September 2022: Wie das Energiewendeministerium in Kiel am 19.9. mitteilte, wurde für den Bau der 3 km langen Anschluss-Gasleitung ET 185 vom schwimmenden Flüssigerdgasterminal (LNG) in Brunsbüttel zur bestehenden Transportleitung von Schleswig-Holstein Netz und damit zum europäischen Fernleitungsnetz die Genehmigung der Planfeststellungsbehörde erteilt. Der Antrag hierfür wurde Anfang Juli 2022 bei der Genehmigungsbehörde eingereicht. Nun darf der Betreiber Gasunie offiziell mit den Bauarbeiten beginnen.

Diese Gasleitung, deren Fertigstellung bereits für das 4. Quartal 2022 geplant ist, ist der erste Schritt, um eine Teilmenge von bis zu vier Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr in das Erdgasverbundsystem übernehmen zu können. Durch den Bau einer rund 55 Kilometer langen Energietransportleitung nach Hetlingen soll „das volle Potenzial“ des schwimmenden LNG-Terminals (FSRU) aufgenommen werden, das bis Ende 2022 in Betrieb gehen soll.

Einwendungen gegen Leitungen von den geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel zum Erdgasnetz

3. August 2022: Die viel zu kurze Frist für Einwendungen wurde von Anwohnern und von der Deutschen Umwelthilfe heftig kritisiert. Fundierte Einwände innerhalb einer Woche seien nahezu unmöglich.

Die Pläne umfassten 700 Dateien. Allein das Inhaltsverzeichnis der Planunterlagen sei zwölf Seiten lang. Unmöglich sich da rasch genug zurechtzufinden. Zumal die Formulierungen in „Fachdeutsch“ schwierig zu verstehen seien.

„Wenn diese Moorschichten entwässert werden, dann setzen sie Gase frei, die klimaschädlich sind. Was sonst ‚Moorschutz gleich Klimaschutz‘ heißt, das wird hier torpediert“, monierte ein Landwirt. Das Grundwasser solle auf 5,5 Meter abgesenkt werden, dann wäre alles trocken. Dadurch würden Nitrate und Sulfate freigesetzt. Der Landwirt wisse nicht, wie dieser Effekt bei dem Vorhaben verhindert werden solle.

Zudem würden ökologisch wertvolle Flächen verschwinden, denn für den Bau solle ein Arbeitskorridor mit einer Breite zwischen 21 und 35 Metern geschaffen werden. Eine enorme Belastung für die Natur.

Die Deutsche Umwelthilfe gab Stellungnahmen zu den beiden geplanten Erdgasleitungen ab und zwar

- zur 3 km langen Pipeline ET 185 von der schwimmende Anlage an Land, über die bereits ab 2023 Flüssigerdgas importiert werden soll, und

- zur 55 km langen Pipeline ET 180 zur Anbindung des landseitig geplanten LNG-Terminals, das 2026 in Betrieb gehen soll.

Die DUH sieht im Antrag für die längere Pipeline den Versuch, den Bau langfristiger fossiler Infrastruktur durch die Hintertür vorzubereiten und fordert die Ablehnung des Leitungsbaus.

Eine Genehmigung für den Anschluss der schwimmenden Anlage muss nach dem Antrag der DUH auf aktuelle Gas-Notlage und somit zeitlich stark begrenzt werden.

18. Juli 2022: Am 19. Juli 2022 beginnt das verkürzte Genehmigungsverfahren für zwei Erdgasleitungen zum Anschluss der geplanten LNG-Terminals im Hafen von Brunsbüttel an das Erdgas-Fernleitungsnetz.

Die Veröffentlichung von Informationen erfolgt durch das Amt für Planfeststellung Energie (AfPE).

Gegen diese Planungen können bis zum 1. August 2022 Einwendungen erhoben werden.

Die sehr kurzen Fristen stützen sich auf das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG), das von Bundestag und Bundesrat im vergangenen Juni als gesetzliche Grundlage für verkürzte Genehmigungsverfahren beim Bau von Flüssigerdgas-Infrastruktur beschlossen wurde.

Es geht um zwei Leitungsprojekte, für die der Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie Deutschland eine Genehmigung beim AfPE beantragt hat:

(a) um eine rund drei Kilometer lange Erdgas-Leitung, die mit einem Verlauf innerhalb des Industriegebietes Brunsbüttel schon zum Jahresende 2022 den Transport von Flüssigerdgas von einem schwimmenden LNG-Terminals (FSRU) in das vorhandene Leitungsnetz des Netzbetreibers SH Netz AG ermöglichen soll,

(b) um eine 54 Kilometer lange Leitung, die ab Herbst/Winter 2023 einen unmittelbaren Anschluss an das Gasfernleitungsnetz am Einspeisepunkt Hetlingen/Haseldorf in der Nähe von Uetersen sicherstellen soll.

Im Fall (a) entfällt das üblicherweise für LNG-Anbindungen angewendete Planfeststellungsverfahren. Es wird durch ein verkürztes Plangenehmigungsverfahren ersetzt. Statt einer Öffentlichkeitsanhörung wird das AfPE die Planunterlagen von Gasunie im Internet veröffentlichen, um die Beteiligung von Umweltverbänden und –vereinigungen zu gewährleisten.

Im Fall (b), der 54 Kilometer langen Leitung von Brunsbüttel nach Hetlingen/Haseldorf, wird das gewohnte Planfeststellungsverfahren unter geänderten Bedingungen durchgeführt. Der Zeitraum von der Veröffentlichung der Unterlagen im Internet bis zum Ende der Einwendungsfrist wird auf zwei Wochen verkürzt.

Die Internetveröffentlichung über die Seite www.schleswig-holstein.de/afpe oder über den Dienst BOB-SH beginnt am 19. Juli 2022. Bis zum 01. August 2022 müssen die Einwendungen beim AfPE vorliegen.

Alle Informationen, auch die für die Einreichung von Einwendungen, können eingesehen werden bei

Bau von Erdgasleitungen in Brunsbüttel

5. Juli 2022: Zur Planfeststellung für die Anbindungs-Gasleitungen der geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel werden vom 19. bis 27.7.2022 die Planungsunterlagen von Gasunie zur Einsichtnahme ausgelegt. Einwendungen können bis zum 1.8.2022 abgegeben werden. Diese äußerst kurzen Fristen werden durch das LNG-Beschleunigungsgesetz ermöglicht.

3. Juli 2022: Der Hafen Brunsbüttel soll bis Ende 2022 eine Anbindung an das deutsche Gasnetz erhalten. Damit soll die Einspeisung von importiertem Flüssigerdgas (LNG– Liquefied Natural Gas) in das Gasleitungsnetz möglich werden. Das gaben am 3. Juni 2022 die Hansewerk Tochter Schleswig-Holstein Netz und das niederländische Energieunternehmen Gasunie bekannt.

In einem ersten Schritt soll dort noch in diesem Jahr ein schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas seinen Betrieb aufnehmen. Dafür ist aktuell ein neuer Leitungsabschnitt von etwa drei Kilometern Länge geplant. Dieser beginnt an dem “Floating LNG Terminal”, das im Hafen Brunsbüttel entstehen soll, und mündet in eine bereits bestehende Gasleitung von SH Netz. Bis zu vier Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr könnten so in das Erdgasnetz übernommen werden.

Spätestens im August sollen die notwendigen Genehmigungen vorliegen. Dann könne im Hafen direkt mit Arbeiten begonnen werden.

Parallel dazu entwickelt Gasunie eine neue 55 km lange Gasleitung von Brunsbüttel nach Hamburg.

5. Mai 2022: Zwei schwimmende LNG-Terminals (FSRU) sollen noch im Jahr 2022 in Betrieb gehen. Mit dem Bau des ersten von zwei FSRU in Wilhelmshaven wurde schon am 5. Mai 2022 begonnen. Das zweite mit höchster Priorität geplante FSRU soll nach Brunsbüttel kommen.

Eine breite Mehrheit der Abgeordneten hat am 28. April 2022 im Landtag mit einer Änderung des Landeswassergesetzes den Weg für einen schnelleren Bau des LNG-Terminals in Brunsbüttel frei gemacht. Nur der SSW stimmte gegen den Entwurf der Jamaika-Koalition, weil er neue Abhängigkeiten durch ein Flüssigerdgas-Terminal befürchtet. Nun kann mit dem Bau des Hafens auch dann begonnen werden, wenn ein Gericht noch über eine Anfechtungsklage entscheiden muss.

Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) schätzt den durch die Gesetzesänderung erwarteten Beschleunigungseffekt auf mehrere Jahren. Mit der Neuerung sei eine Inbetriebnahme des LNG-Terminals an Land im Frühjahr 2024 möglich, andernfalls frühestens 2027/28.

Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte das Vorhaben als klimapolitisch verheerend und verfassungsrechtlich zweifelhaft. Der Ukraine-Krieg dürfe nicht als Argument gegen den Klimaschutz benutzt werden, sagte Norbert Pralow vom BUND Schleswig-Holstein. Der Bund für Umwelt und Naturschutz warf dem Regierungsbündnis außerdem vor, sie hebele mit der Gesetzesänderung Bürgerrechte aus.

Petition gegen Planungen für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel

25. April 2022: Mit einer Petition „STOPP DER PLANUNGEN FÜR EIN LNG TERMINAL“ werden Unterschriften gegen das in Brunsbüttel geplante Flüssigerdgas-Terminal gesammelt. Diese Petition wird dem Petitionsausschuss Schleswig-Holstein übergeben werden.

In der Petition wird unter anderem gefordert:

- ein sofortiger Stopp aller Planungen, politischen und anderweitiger Unterstützung des geplanten LNG-Terminals in Brunsbüttel und jeglicher neuer fossiler Infrastruktur in Schleswig-Holstein

- ein Verbot jeglicher direkter oder indirekter Subventionierung fossiler Energieträger durch das Land, Ämter, amtsfreie Gemeinden, Kreise und kreisfreie Städte des Landes Schleswig-Holstein

- ein Verbot der Weitergabe öffentlichen Grundeigentums und -besitzes für fossile Energieträger

- dass Subventionen durch das Land, Ämter, amtsfreie Gemeinden, Kreise und kreisfreie Städte des Landes Schleswig-Holstein nur noch an Unternehmen gezahlt werden dürfen, die spätestens ab dem 01. Januar 2030 klimaneutral sein werden.

Südschleswigscher Wählerverband (SSW) gegen den Bau von LNG-Terminals

21. April 2022: „Ein LNG-Terminal in Brunsbüttel ist energie-, klima-, sicherheits- und finanzpolitischer Wahnsinn“. So lautet das Fazit von SSW-Landtagschef Lars Harms nach einem Treffen zwischen Vertretern des Südschleswigschen Wählerverbandes und des Klimabündnisses gegen LNG in Schleswig. „Für die Verbraucher wird es nochmal richtig und dauerhaft teuer.“

Das Klimabündnis gegen LNG ist ein Bündnis aus Umweltverbänden wie der DUH, dem BUND, der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, Bürgerinitiativen und Einzelpersonen.

„Ein weiterer Störfallbetrieb an einem derart exponierten Ort ist schlicht nicht genehmigungsfähig und gemäß Bebauungsplan für diesen Standort ausgeschlossen“, so Dr. Reinhard Knof, Sprecher des Klimabündnis gegen LNG.

Das LNG-Terminal wird in direkter Nachbarschaft zum stillgelegten Kernkraftwerk, zu einem Zwischenlager für hochradioaktive Atomabfälle, zu einem Chemiepark, zu einer Müllverbrennungsanlage und zu einem ebenfalls geplanten Ammoniaklager geplant.

Es sei nicht auszumalen, welche Kettenreaktionen etwa ein Brand dort auslösen könnte. Er befürchte deshalb ein ähnliches Bauverfahren wie bei der deutschen Tesla-Fabrik: „Dass man einfach drauf los baut, und die Politik das ganze nachträglich abnickt.“

Ein Teil der LNG-Importe würden zudem aus amerikanischem Frackinggas bestehen: „Einer Fördertechnologie, die derart riskant für Mensch, Umwelt und Klima ist, dass wir sie hierzulande untersagen“, so Harms. Dass Argument, das Terminal könne perspektivisch auf CO2-neutrale Wasserstoffderivate umgerüstet werden, glauben Harms und Knof nicht. „Das ist nur ein Feigenblatt, um die LNG-skeptische grüne Basis ruhig zu stellen“, vermutet Harms.

Maßnahmen zum beschleunigten Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel

21. April 2022: Noch in der letzten Landtagstagung der Wahlperiode in Schleswig-Holstein soll in der kommenden Woche über eine Änderung des Landeswassergesetzes der Weg für einen zügigen Baustart des geplante Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel geebnet werden. Hier der Entwurf. Nach dem in Brandenburg realisierten „Tesla-Modell“ soll es auch in Schleswig-Holstein möglich gemacht werden, während der Realisierung des Gesamtprojekts einzelne Bauabschnitte nach und nach zu genehmigen. Für Hafenanlagen liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Land.

Dadurch soll mit dem Bau des Hafens bereits begonnen werden, wenn ein Gericht noch nicht über Anfechtungsklagen entschieden hat. Notfalls müsste das fertige Bauwerk rückgebaut werden.

Der Bundesregierung sollen Vorschläge vorgelegt werden, um die Planungs- und Genehmigungsverfahren für das LNG-Terminal noch weiter zu beschleunigen, beispielsweise durch Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung oder im Baugesetzbuch.

Genehmigungen werden benötigt für den Hafen, die technischen Anlagen und für eine rund 60 km lange Pipeline vom Hafen ans Erdgasnetz.

Nach Informationen des Projektleiters der Firma Gasunie könnte die Leitung 150 bis 200 Mio. Euro kosten. Der Preis könnte auch wesentlich höher liegen, da sich der Stahlpreis binnen Jahresfrist um 400 Prozent erhöht hat. Außerdem muss die Bahn das Gleisnetz in Brunsbüttel ausbauen. Gefordert wird eine Elektrifizierung der Strecke nach Itzehoe.

Durch eine Festlegung, dass die Gasversorgung von überwiegend öffentlichem Interesse ist, soll das Gesetzesverfahren gestrafft werden. Klagen gegen die Vorhaben können dann nur in einer Instanz – vor einem Verfassungsgericht eingereicht werden. Umwelt-, Natur- und Klimaschützer sind empört darüber: Der Ukraine-Krieg dürfe nicht als Argument gegen Klimaschutz benutzt werden, sagte etwa Norbert Pralow vom BUND Schleswig-Holstein. Der Trick, solche Vorhaben per Gesetz abzusichern, könne in Deutschland funktionieren, sagt Verfassungsrechtler Professor Florian Becker von der Uni Kiel. „Ob das allerdings auch dem europäischen Recht entspricht, muss wohl noch geklärt werden.“

Umweltverbände wie der BUND sehen diese Vorhaben extrem kritisch: Der Bund habe sich nicht hinreichend mit dem Thema Energieeffizienz befasst. „Würde die Bundesregierung die 2,5 Milliarden Euro als Fördermittel für Sanierungen alter Gebäude oder Solaranlagen für Privathaushalte einsetzen, bräuchte man solche Terminals vielleicht gar nicht!“ bemängelte Norbert Pralow vom BUND Schleswig-Holstein. So schwimme das viele Geld einfach weg – ohne dass man Einsparpotentiale überhaupt sehen wolle.

10. April 2022: Mit mehreren Maßnahmen will Ministerpräsident Günther den Bau des Flüssigerdgas-Terminals in Brunsbüttel beschleunigen. Der Landtag solle noch im April eine Änderung am Landeswassergesetz beschließen. Die Gesetzgebungskompetenz für die Hafenanlagen liege beim Land.

In Häfen, die überwiegend der Energieversorgung oder dem Klimaschutz dienen, sollen damit bereits vor der Planfeststellungsentscheidung erste Baumaßnahmen eingeleitet werden können. Zudem sollen Erforderlichkeit und Bedarf für LNG-Terminals gesetzlich festgelegt werden. Das vereinfache die Entscheidung der Fachbehörden deutlich und erhöhe die Rechtssicherheit, teilte die Landesregierung mit. So könne mit dem Bau auch dann schon begonnen werden, wenn noch Anfechtungsklagen vor Gericht entschieden werden müssten.

Der Bundesregierung will Günther vorschlagen, Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung oder im Baugesetzbuch vorzunehmen.

Auch Brunsbüttel will ein schwimmendes LNG-Terminal

5. April 2022: Neben Hamburg und Wilhelmshaven will sich jetzt auch Brunsbüttel um eines von voraussichtlich drei schwimmenden LNG-Terminals bewerben. Mit deren Hilfe soll möglichst ab dem kommenden Winter ein großer Teil der russischen Gaslieferungen ersetzt werden, meldete die WELT am 4.4.2022. Fachleute bezweifeln die oprimistische zeitliche Einschätzung.

Allein durch die drei geplanten schwimmenden LNG-Terminals könnten nach dem „Fortschrittsbericht Energiesicherheit“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima rund die Hälfte der russischen Erdgaslieferungen ersetzt werden.

RWE plant ein Ammoniak-Terminal in Brunsbüttel

3. April 2022: Nur wenige Tage nach der Unterzeichnung einer Absichtserklärung der deutschen Bundesregierung, des niederländischen Gasnetzbetreibers Gasunie und des Energiekonzerns RWE zum Bau eines LNG-Terminals im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel kündigte RWE den Bau eines Ammoniak-Importterminals in unmittelbarer Nähe des geplanten LNG-Terminals an. RWE und die German LNG Terminal GmbH haben eine Vereinbarung in Form eines „Memorandum of Understanding“ abgeschlossen, um damit die Nutzung von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen zu fördern.

Die Deutsche Umwelthilfe begrüßte die Idee, grünes Ammoniak zu importieren, kritisierte aber die Planung eines weiteren Störfallbetriebs an dem vorgesehenen Standort. Direkt daneben befänden sich links das AKW-Zwischenlager und rechts rechts die große Sondermüll-Verbrennungsanlage Remondis Sava. Beide Terminals seien daher nicht genehmigungsfähig.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rechnet damit, dass das Ammoniak-Importterminal von RWE im Jahr 2026 zeitgleich mit dem LNG-Terminal starten könnte. Das LNG-Terminal soll irgendwann in der zweiten Hälfte der 30er Jahre auf Ammoniak umstellbar sein.

Es stellt sich die Frage, wozu die Bundesregierung ein Terminal zum Import von LNG finanzieren will, wenn schon bei der Eröffnung grüner Wasserstoff per Ammoniak importiert werden kann, mit dem Erdgas ersetzt werden könnte. RWE unterstreicht sogar selbst laut Pressemeldung seinen Anspruch, „als Anteilseigner des LNG-Terminals ein besonderes Augenmerk auf dessen grüne Umrüstung zu legen“.

RWE will Ammoniak sowohl per Pipeline zur direkten Nutzung an Chemieunternehmen verteilen als auch im nächsten Schritt vor Ort grünen Wasserstoff mit Hilfe eines Crackers produzieren.

Auch der produzierte Wasserstoff soll per Pipeline abtransportiert werden. Sollen also jeweils eine Pipeline für das Gas aus dem importierten LNG als auch parallel dazu für den importierten Wasserstoff gebaut werden?

Ab 2026 sollen zunächst jährlich rund 300.000 Tonnen grüner Ammoniak in Deutschland ankommen und an Kunden weiterverteilt werden. Danach ist eine Ausweitung der Ammoniak-Menge auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr vorgesehen. Das entspricht etwa 0,35 Mio. Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Zum Vergleich: Allein für den deutschen Industriesektor werden 1,7 Mio. Tonnen Wasserstoff pro Jahr bis 2030 benötigt, für den Verkehrssektor 0,8 Mio. Tonnen.

Ein LNG-Terminal in Brunsbüttel soll mit staatlichen Geldern gebaut werden

8. März 2022: Die Bundesregierung wird sich mit einer finanziellen Einlage der KfW (staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau) von 50 Prozent am geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel beteiligen. 40 Prozent soll der niederländische Gasnetzbetreiber Gasunie halten, der dem niederländischen Staat gehört, die restlichen 10 Prozent hält der deutsche Energiekonzern RWE. Betreiberin des LNG-Terminals soll Gasunie werden.

Zwischen den Gesellschaftern und Geschäftsführung der German LNG Terminal GmbH einerseits sowie der deutschen Bundesregierung andererseits wurden Eckpunkte für die weiteren Planungen vereinbart. Die Vopak LNG Holding B.V. sowie die Oiltanking GmbH, ein Tochterunternehmen der Marquard & Bahls AG, werden spätestens bis Mai 2022 aus der German LNG Terminal GmbH ausscheiden.

Die Projektpartner arbeiten daran, das Projekt so zügig wie möglich umzusetzen. Das im letzten Jahr begonnene Planfeststellungsverfahren soll mit Hochdruck vorangetrieben werden. Das Konsortium des Generalübernehmers (EPC) Cobra/Sener wurde beauftragt, umgehend mit den vorbereitenden Arbeiten zu beginnen. Das LNG-Terminal soll über zwei LNG-Tanks mit einer Kapazität von jeweils 165.000 m³ sowie eine LNG-Regasifizierungsanlage verfügen. Es könnte damit bis zu 8 Mrd. Nm³ Erdgas pro Jahr in das Gasnetz einzuspeisen. Zum Vergleich: Die bisherigen jährlichen deutschen Importe von russischem Gas werden auf rund 140 Mrd. m3 geschätzt.

Perspektivisch sei vorgesehen, das Terminal später für den Import von grünen Wasserstoffderivaten wie Ammoniak umzurüsten. Die KfW betonte, dass das Terminal damit «ein Vorreiter auf dem Weg zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft» sei.

Bundeswirtschaftsminister Habeck begrüßte das Projekt: „Es ist völlig klar, dass wir die Energieversorgung klimaneutral machen müssen, den Gasverbrauch konsequent senken müssen und den Ausbau der Erneuerbaren und die Produktion von Wasserstoff mit Hochdruck vorantreiben. Aber wir brauchen für den Übergang Gas. Dabei ist es notwendig, die Abhängigkeit von russischen Importen schnellstens zu verringern; spätestens der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine macht dies zwingend. Mit einem LNG-Terminal in Brunsbüttel erweitern wir die Importmöglichkeiten. LNG-Terminals sind hierfür ein zusätzlicher Bypass. Sie helfen, die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa zu erhöhen. Gleichzeitig planen wir die Umstellung auf grünen Wasserstoff bzw. Wasserstoffderivate von Anfang an mit. Das betrifft auch den Bau der Wasserstoff-Infrastruktur. So stellen wir die Zeichen auf Klimaneutralität und gestalten den Übergang.“

Es brauche jetzt „Tesla-Geschwindigkeit“, um unabhängig von Russland zu werden, so Habeck. Die deutsche „Schlafmützigkeit und Bräsigkeit“, sagt er in Kiel, müsse man jetzt abschütteln.

Selbst wenn es eine Ausnahmegenehmigung geben sollte, erwarten Experten die ersten Gaslieferungen über dieses Terminal erst 2027. Ministerpräsident Günther (CDU) rechnete mit einer Bauzeit von etwa drei Jahren. Sein Ziel sei es, dass das Terminal 2026 steht und einsatzbereit ist. Sein Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hingegen schätzte am 5. März 2022 die Bauphase auf vier bis fünf Jahre.

Die Betreibergesellschaft müsste nicht nur eine Genehmigung einholen, sondern gleich drei: „Eine für die Hafenanlagen, eine für das Terminal selbst, und eine für die Pipeline zum Gasnetz.“ Allein das Genehmigungsverfahren würde etwa zwei Jahre dauern.

Der Genehmigungsprozess könnte verkürzt werden, wenn der Bau des Terminals vom Bundestag beschlossen würde. „Gegen ein Gesetz könnten Einzelpersonen nur in Ausnahmefällen vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde einlegen“, meint der Kieler Rechtswissenschaftler Florian Becker. Die aufwendigen Voraussetzungen wie Bürgerbeteiligung oder das Einhalten von EU-Auflagen blieben aber trotzdem bestehen. „Insofern ist es offen, ob das wirklich schneller geht.“