Hier als pdf-Datei

Zwischen den Angaben von zwei verschiedenen Quellen zur Erzeugung von Strom aus der Verbrennung von Steinkohle im alten Heizkraftwerk Wedel besteht eine erhebliche Diskrepanz. Was steckt dahinter?

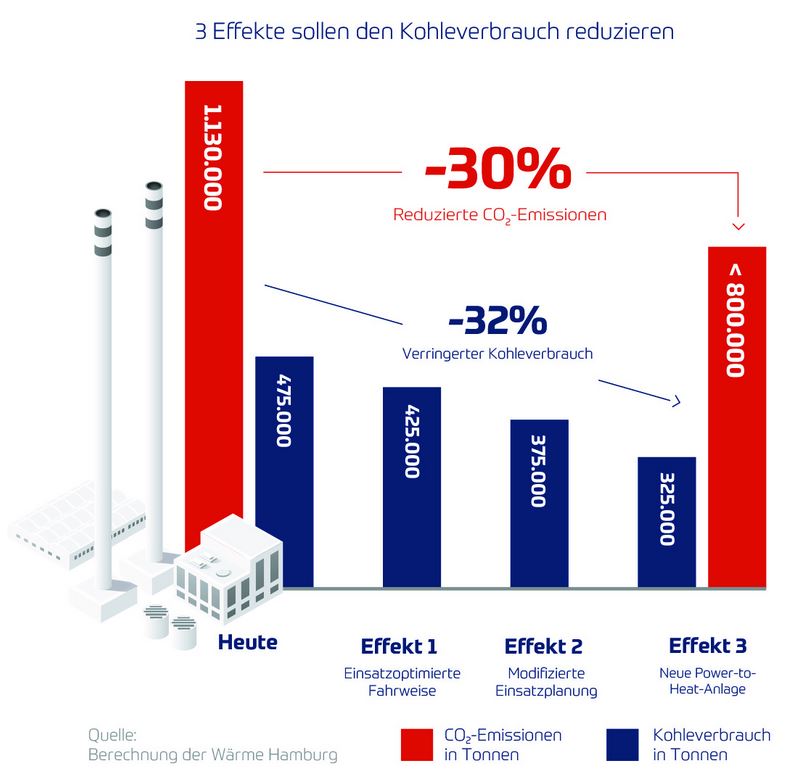

Der Aufsichtsrat der Wärme Hamburg GmbH erklärte unter dem Vorsitz des grünen Senators Kerstan am 26. Oktober 2020, das Unternehmen verpflichte sich, den Kohleeinsatz im alten Heizkraftwerk (HKW) Wedel ab sofort um 20 Prozent und ab 2023 um mindestens 30 Prozent pro Jahr zu senken. Rund 150.000 Tonnen Kohle pro Jahr sollten künftig weniger verbrannt werden (Bild 1).

Bild 1: Selbstverpflichtung der Wärme Hamburg GmbH zur Reduzierung der jährlichen Kohleverbrennung in Wedel (blau) und zur zugehörigen Verminderung des CO2-Ausstoßes in Wedel (rot).

Die Kohleverbrennung sollte durch 3 Effekte reduziert werden. „Ab sofort“ sollte ein Teil der Erzeugung von Strom und Fernwärme von Wedel auf gasgefeuerte Wärmeerzeuger im Kraftwerkspark der Wärme Hamburg verlagert werden (Effekte 1 und 2 in Bild 1). Ab der Heizperiode 2022/2023 sollte zusätzlich Windstrom in einer neuen Power-to-Heat-Anlage am Standort Wedel einen Teil der Erzeugung von Fernwärme aus Kohleverbrennung im HKW Wedel verdrängen. Durch diese Kohlereduktion wollte die Wärme Hamburg auch die CO₂-Emissionen während der Restlaufzeit des Heizkraftwerks Wedel am Standort in erheblichem Umfang verringern (Bild 1).

Selbstverpflichtung zur Kohlereduzierung nicht eingehalten

Zur Überprüfung dieser Selbstverpflichtung stellte die LINKE in der Hamburger Bürgerschaft am 15. Mai 2025 die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 23/413. Die hierbei erfragten Daten bestätigen, dass die Selbstverpflichtung des städtischen Unternehmens Wärme Hamburg GmbH, das inzwischen in die Hamburger Energiewerke GmbH (HEnW) integriert wurde, nicht eingehalten wurde und zwar vollumfänglich.

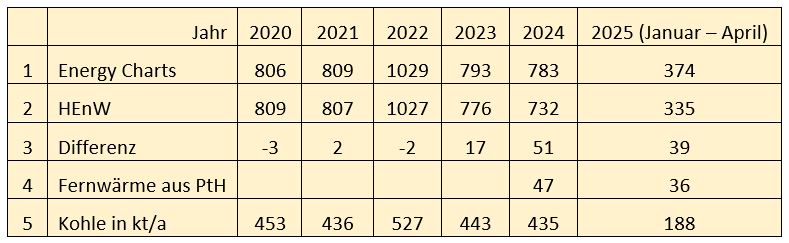

Bild 2 und Zeile 5 von Tabelle 1 zeigen, dass die Verbrennung von Kohle in Wedel im Jahr 2024 immer noch ähnlich groß war wie im Jahr 2021. Nach der Selbstverpflichtung hätte sie von 475.000 Tonnen pro Jahr auf 325.000 Tonnen pro Jahr sinken sollen.

Tabelle 1: Aus Steinkohle im HKW Wedel erzeugter Strom in GWh pro Jahr, (1) nach den Energy Charts des Fraunhofer ISE und (2) nach den Angaben des Senats in Drs. 23/413 (Anlage zu Frage 6). Zeile 4 enthält die in der PtH-Anlage in Wedel mit Strom aus dem Netz von 50Hertz erzeugte Fernwärme in GWh pro Jahr (Frage 8). Zeile 5 gibt die jährliche Menge der im HKW Wedel verbrannten Steinkohle an (Anlage zu Frage 6).

Die Nichteinhaltung der Selbstverpflichtung wurde vom Senat in der Kleinen Anfrage so erklärt: „Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf den Energiemärkten infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine konnte die geplante Verlagerung von Einsatzstunden aus wirtschaftlichen Gründen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Die ursprünglich angenommenen CO₂-Vermeidungskosten des Konzepts erwiesen sich unter den neuen Bedingungen als nicht mehr tragfähig.“ Für die Jahre 2023 und 2024 überzeugt diese Erklärung nicht. Für die Nichteinhaltung im Jahr 2021 wurden vom Senat schon in Drs. 22/6701 Begründungen angegeben, die ebenfalls nicht alle überzeugen.

Die geplante Verlagerung von Einsatzstunden betraf nach Bild 1 zwei Drittel der vorgesehenen Reduzierung der Kohleverbrennung. Zum dritten Drittel, dem bisher viel zu geringen Einsatz der in Wedel errichteten Power-to-Heat-Anlage (PtH), erklärte der Senat: Dieser „basierte auf einem geschätzten Redispatch-Potenzial in Abstimmung mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Die Ende 2023 in Betrieb genommene Anlage wurde zunächst in deutlich geringerem Umfang abgerufen als prognostiziert. Mittlerweile erfolgt ein deutlich erhöhter Einsatz der Anlage.“ „Redispatch“ bedeutet hier, dass Windenergieanlagen zeitweise hätten abgeschaltet werden müssen, um Stromleitungs-Abschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Durch den Einsatz der PtH-Anlage zur Erzeugung von Fernwärme mussten weniger Windenergieanlagen abgeschaltet werden.

Diskrepanz zwischen Werten der Stromerzeugung im HKW Wedel

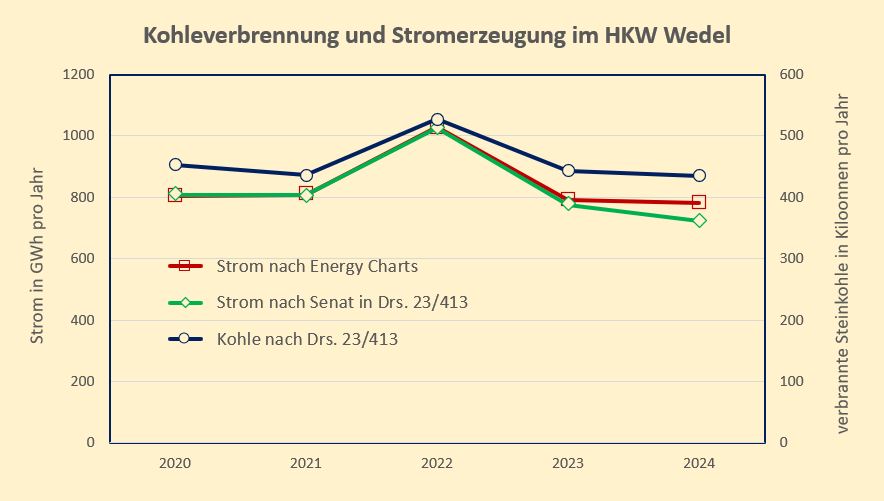

Die schwarze Linie in Bild 2 zeigt den jährlichen Umfang der Verbrennung von Steinkohle im HKW Wedel, die grünen bzw. roten Linien zeigen den der Stromerzeugung aus zwei verschiedenen Quellen. Tabelle 1 enthält die in Bild 2 dargestellten jährlichen Werte in den Zeilen 5, 1 und 2.

In Zeile 1 stehen Stromerzeugungs-Werte aus den Energy Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, in Zeile 2 die vom Hamburger Senat in der Drs. 23/413 angegebenen Werte. Die Energy Charts enthalten die Werte, die die Stromerzeuger an die europäische Energiebörse EEX und den Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber Entsoe melden, hier also die Hamburger Energiewerke (HEnW). Der Senat beruft sich bei seinen Stromerzeugungs-Werten auf Auskünfte der HEnW. Da somit beide Werte von den HEnW stammen, müssten sie eigentlich fast identisch sein.

Bild 2: Kohleverbrennung (schwarz; rechte Skala) und Stromerzeugung (rot bzw. grün; linke Skala) im Heizkraftwerk Wedel. In den Jahren 2023 und 2024 gibt es bei den beiden Quellen eine Diskrepanz in den Angaben zur Stromerzeugung.

Ein Vergleich der Werte in den Zeilen 1 und 2 zeigt übereinstimmende Werte für die Jahre 2020 bis 2022. Ab 2023 liegen die vom Senat angegebenen Werte tiefer als die der Energy Charts. Welche Werte der Stromerzeugung aus Kohle in den Jahren 2023, 2024 und in den ersten 4 Monaten des Jahres 2025 sind die richtigen? Zur Beantwortung dieser Frage helfen zwei Beobachtungen:

- Die Strom-Werte der Energy Charts passen zu den jährlich in Wedel verbrannten Steinkohle-Werten in der Zeile 5 der Tabelle 1. Eine vollständige Proportionalität zwischen den Daten der Stromerzeugung und denen der Kohleverbrennung ist nicht zu erwarten.

- Die Verbrennung von Steinkohle im Jahr 2024 ist um 4 % kleiner als die im Jahr 2020. Ähnlich verhalten sich die Stromerzeugungs-Werte der Energy Charts in Zeile 1, mit einer Verkleinerung von 3 %. Anders die Stromerzeugungs-Werte des Senat in Zeile 2: Der Wert von 2024 ist um 11% kleiner als der von 2020.

Fragwürdige CO2-Bilanzierung des Hamburger Senats

In Zeile 4 der Tabelle 1 werden für 2024 und 2025 Werte der Fernwärme angegeben, die in der Ende 2023 n Wedel in Betrieb genommenen Power-to-Heat-Anlage erzeugt wurde. Eindeutige Werte für das Jahr 2023 liegen nicht vor. Ein Vergleich dieser Werte mit der Differenz der beiden Stromwerte (Zeile 3) zeigt klar, dass der Senat den im HKW Wedel aus Kohle erzeugten Strom in Zeile 1 um den vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz in die PtH-Anlage gelieferten Strom vermindert hat. Wegen des Wirkungsgrads der Umwandung von Strom in Fernwärme sind die Werte in Zeile 4 geringfügig kleiner als die Differenz der Stromerzeugungs-Werte in Zeile 3.

Eine Begründung für dieses Vorgehen lieferte der Senat in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage nicht. Es ist zu vermuten, dass mit der rechnerischen Verminderung des im HKW Wedel mit Kohle erzeugten Stroms um den von 50Hertz in die PtH-Anlage eingespeisten Windstrom eine bilanzielle Kompensation vorgenommen werden soll. Einen Hinweis darauf enthält die rechtliche Grundlage der PtH-Anlage in Wedel, der Paragraph 13 (6a) des Energiewirtschaftsgesetzes EnWG, in dem von einer „bilanziellen Lieferung von elektrischer Energie zum Zweck der Aufrechterhaltung der Wärmeversorgung“ die Rede ist.

Der in die PtH-Anlage eingespeiste Windstrom wird zur Erzeugung von Fernwärme eingesetzt. Idealerweise müsste gleichzeitig die Verbrennung von Kohle in der KWK-Anlage in Wedel zur Erzeugung von Fernwärme und Strom entsprechend reduziert werden, also auch die Kohleverbrennung (Drs. 22/1301). Zugunsten einer bilanziellen Kompensation könnte argumentiert werden, ohne die PtH-Anlage wäre der eingespeiste CO2-freie Windstrom nicht erzeugt, sondern abgeregelt worden. Die Betreiber der Windenergieanlage hätten für die Abregelung entschädigt werden müssen. Die Verhinderung der Abregelungs-Maßnahme könnte daher der Stromerzeugung im Kohle-Heizkraftwerk Wedel in dem Sinne gutgeschrieben werden, dass dessen CO2-Emissionen rechnerisch verringert werden.

Um zu prüfen, ob diese Argumentation zulässig ist, betrachten wir anstelle der Erzeugung von Fernwärme mit Strom die Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe von Strom. Die Europäische Kommission hat im Jahr 2023 mit einem delegierten Rechtsakt zu Art. 27 Abs. 3 UAbs. 7 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED II Kriterien für den Bezug von elektrischem Strom festgelegt, die bei der Erzeugung von erneuerbarem (grünen) Wasserstoff einzuhalten sind.

U. a. gilt aus Strom erzeugter Wasserstoff als „erneuerbar“, wenn der Anteil an erneuerbaren Energien im Netz, an das der Elektrolyseur angeschlossen ist, größer als 90 Prozent ist oder wenn der Bezug erneuerbaren Stroms einen Redispatch verhindert.

Analog muss auch bei der Erzeugung von Fernwärme in einer PtH-Anlage die Verhinderung des Redispatch durch Nutzen statt Abregeln als Voraussetzung dafür gelten, dass diese Fernwärme als erneuerbar oder CO2-frei eingestuft werden kann. Die Verhinderung eines Redispatch kann daher nicht noch zusätzlich dem Strom aus einer Kohle-KWK-Anlage gutgeschrieben werden. Dem Rechtsakt der EU-Kommission ist für die Erzeugung von grünem Wasserstoff nichts dergleichen zu entnehmen.

Senat: „Kohleverbrauch gesenkt“

In der Drucksache 23/413 stellt der Senat fest, der Kohleverbrauch im HKW Wedel hätte gegenüber dem Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019 (475.000 Tonnen in Bild 1) gesenkt werden können, auch wenn die ursprünglich angestrebten Reduktionsziele nicht vollständig erreicht worden seien. Diese Darstellung sollte nicht akzeptiert werden.

Beim Ausgangswert für die verbrannte Steinkohle bedient sich der Senat eines „Tricks“. Indem er sich auf den Mittelwert der Jahre 2017 bis 2019 statt auf das Jahr 2020 bezieht, führt der Senat als Bezugsgröße 475.000 Tonnen verbrannter Steinkohle statt 453.000 Tonnen ein. In Bild 1 steht links aber „Heute“ und das war der 26. Oktober 2020. Außerdem sollten zwei Drittel der Kohlereduzierung „ab sofort“ vorgenommen werden. Die richtige Bezugsgröße ist also 453.000 Tonnen Steinkohle.

Wäre die gesamte aus Wedel gelieferte Fernwärme im Jahr 2024 immer noch so hoch wie die im Jahr 2020, so müsste der Wert der verbrannten Steinkohle infolge des Einsatzes der PtH-Anlage gesunken sein – von 453.000 Tonnen im Jahr 2020 auf 425.000 Tonnen im Jahr 2024 (Abzug von 51.000/1,8 Tonnen). Mit 435.000 Tonnen nach den Senatsangaben für das Jahr 2024 kann von einer wirksamen Kohlereduktion nicht die Rede sein. Die Selbstverpflichtung sah allein für die PtH-Anlage eine Reduktion des Kohleeinsatzes um 50.000 Tonnen vor. Damit müsste gemäß Selbstverpflichtung ohne die „Effekte 1 und 2“ in Bild 1 der Kohleeinsatz im Jahr 2024 durch den „Effekt 3“ bei rund 400.000 Tonnen liegen.