Hier als pdf-Datei

Das große, vor sechs Jahren rekommunalisierte Hamburger Fernwärmeunternehmen hat sich nach dem Rückkauf selbst verpflichtet, die Verbrennung von Kohle im alten Heizkraftwerk Wedel erheblich zu reduzieren. Diese Verpflichtung wurde nicht umgesetzt. Handlungsleitend war offensichtlich der Vorrang finanzieller Gewinne.

26. Oktober 2020: Die Kohleverbrennung im Heizkraftwerk (HKW) Wedel soll ab sofort erheblich reduziert werden. Das teilte der Aufsichtsrat der Wärme Hamburg GmbH unter dem Vorsitz des grünen Senators Kerstan vor viereinhalb Jahren mit folgenden Worten mit:

„Im Rahmen einer Selbstverpflichtung wird die Wärme Hamburg den Kohleeinsatz ab sofort um 20 Prozent und ab 2023 um mindestens 30 Prozent pro Jahr reduzieren. Das entspricht rund 150.000 Tonnen Kohle pro Jahr, die künftig weniger verbrannt werden.“

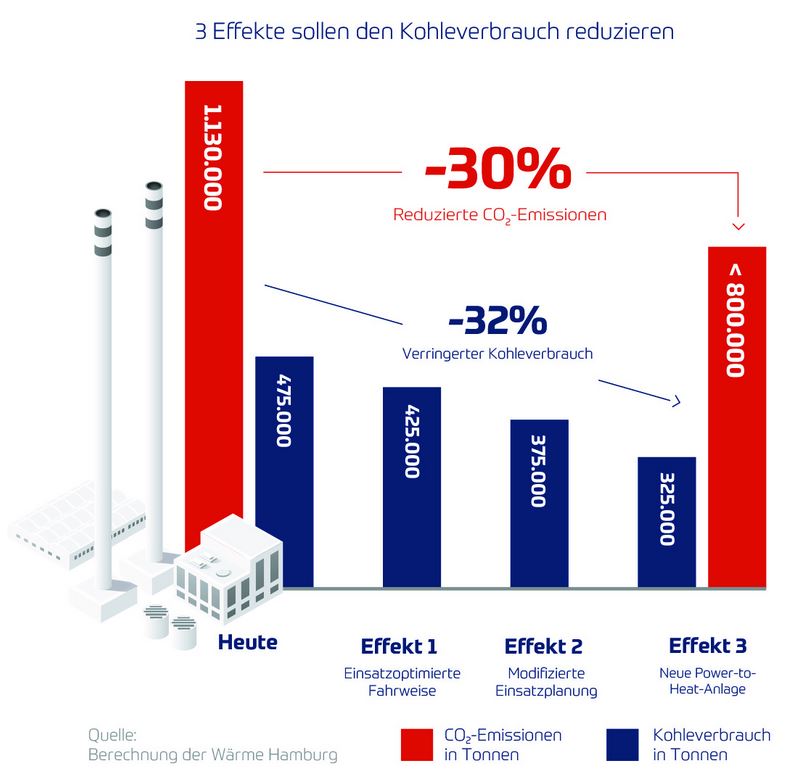

Bild 1: Selbstverpflichtung der Wärme Hamburg GmbH zur Reduzierung der jährlichen Kohleverbrennung in Wedel (blau) und zugehörige Verminderung des CO2-Ausstoßes in Wedel (rot).

Die Kohleverbrennung sollte, wie in Bild 1 dargestellt, durch 3 Effekte reduziert werden. Eine besondere Bedeutung hatte dabei die Verlagerung auf gasgefeuerte Wärmeerzeuger im Kraftwerkspark der Wärme Hamburg. Ab der Heizperiode 2022/2023 sollte zusätzlich eine Power-to-Heat-Anlage am Standort Wedel mit einer Leistung von 80 Megawatt mit der Erzeugung von Fernwärme aus Windstrom Kohleverbrennung im HKW Wedel verdrängen.

Im Hinblick auf eine Senkung der CO2-Emissionen am Standort Wedel wurde versprochen: „Durch die Kohlereduktion reduziert die Wärme Hamburg während der Restlaufzeit des Heizkraftwerks Wedel auch die CO₂-Emissionen am Standort in erheblichem Umfang.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Wärme Hamburg GmbH, der grüne Umweltsenator Kerstan, bewertete die versprochene Kohlereduzierung sehr positiv:

„Mit der Kohlereduktion setzen wir ein Zeichen. Wir zeigen, dass wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz und der Wärmewende. Unser kommunales Unternehmen verzichtet auf Einnahmen und leistet einen Beitrag zur CO₂-Reduktion und zur Wärmewende, der sowohl Hamburg als auch Schleswig-Holstein bei der Erreichung der Klimaziele hilft.“

Was ist aus der Selbstverpflichtung

des großen Hamburger Fernwärmeunternehmens geworden?

Die Transparenz der Wärme Hamburg GmbH (WH) und der Hamburger Energiewerke (HEnW), zu denen die WH am 1.1.2022 mit der Hamburg Energie GmbH fusioniert wurde, ist gering. Eine eigene Berichterstattung des Unternehmens zur Einhaltung der nunmehr viereinhalb Jahre zurückliegenden Selbstverpflichtung gab es nie. Über den Umfang der verbrannten Steinkohle oder des verbrannten Erdgases in den Heizkraftwerken, die das Hamburger Stadtnetz mit Fernwärme versorgen und die dabei Strom in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugen, erfährt die Öffentlichkeit in der Regel nur dann etwas, wenn von Parteien der Bürgerschaft förmlich danach gefragt wird. Nicht selten werden aber sogar Abgeordnete der Hamburger Bürgerschaft mit dem Hinweis auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse abgespeist.

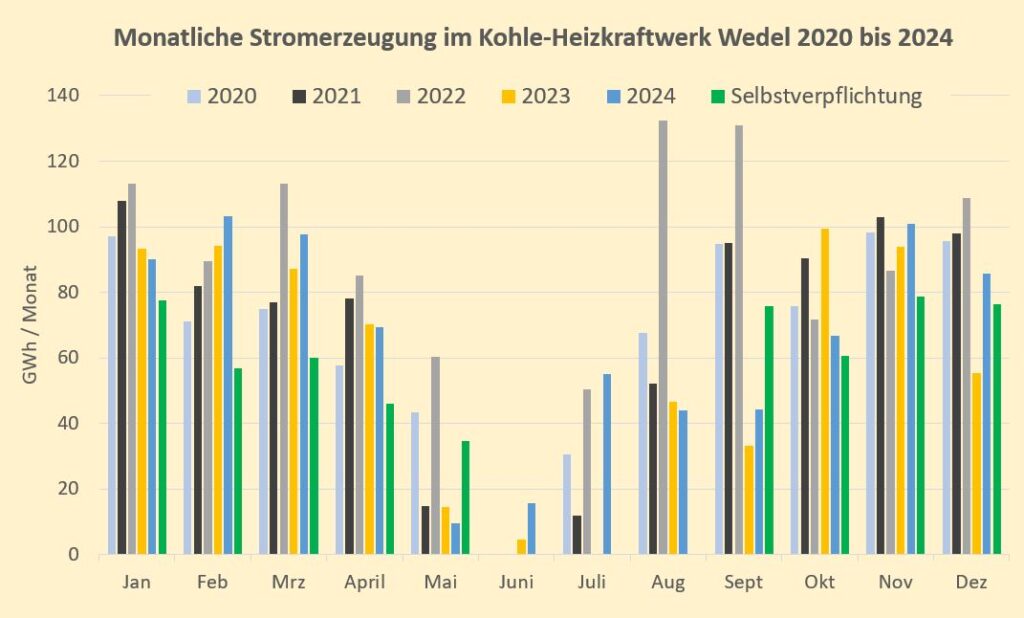

Bild 2: Jährlich in den Hamburger Steinkohle-Heizkraftwerken Wedel 1 (blau), Wedel 2 (orange) und Tiefstack (graublau) erzeugter Strom (Datenquelle: Fraunhofer ISE)

Hilfreich für eine Kontrolle ist, dass der Umfang des in den einzelnen deutschen Kraftwerken erzeugten Stroms laufend in den Energy Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE veröffentlicht wird. Aus den Angaben zur Stromerzeugung in den beiden Blöcken des HKW Wedel lässt sich relativ genau auf den Umfang der hier eingesetzten Steinkohle schließen. Beim Einsatz einer Tonne Steinkohle im HKW Wedel wurden in den Jahren 2015 bis 2019 außer Fernwärme etwa zwei Megawattstunden Strom erzeugt. Das folgt für die Jahre 2015 bis 2019 aus Daten des Steinkohleverbrauchs in einem Kurzgutachten des Öko-Instituts („Möglichkeiten eines reduzierten Sommerbetriebs des HKW Wedel“, 30.1.2020, Tabelle 4-3) und aus Daten zur Stromerzeugung nach den Energy Charts.

Bei Betrachtung von Bild 2 ergibt sich sehr deutlich aus den blau und orange gefärbten Werten der Stromerzeugung im HKW Wedel, dass die Selbstverpflichtung nicht eingehalten wurde. Die angekündigte Reduktion der Kohleverbrennung in Wedel fand nicht statt.

Im Jahr 2020 wurden im gesamten HKW Wedel 806 GWh Strom erzeugt. Daran gemessen hätte die Erzeugung im Jahr 2021 auf etwa 645 GWh reduziert werden müssen. Tatsächlich waren es aber 809 GWh. Im Jahr 2022 stieg die Stromerzeugung sogar auf 1029 GWh. Ab dem Jahr 2023 hätten im HKW Wedel höchstens 564 GWh erzeugt werden dürfen. Tatsächlich waren es 793 GWh im Jahr 2023 und 783 GWh im Jahr 2024, also etwa 40 Prozent mehr als gemäß der Selbstverpflichtung.

Bild 2 zeigt auch die Stromerzeugung im Steinkohle-HKW Tiefstack. Sie ist von 789 GWh im Jahr 2020 auf 644 GWh im Jahr 2024, also um fast 20 Prozent, gesunken.

Eine besondere Bedeutung hat das Jahr 2022, in dem die Lieferung von Erdgas aus Russland nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sukzessive eingestellt wurde. In Bild 3 mit der monatlichen Stromerzeugung im gesamten HKW Wedel wird deutlich, dass vor allem in den Monaten August und September des Jahres 2022 die Stromerzeugung im HKW Wedel stark hochgefahren wurde, obwohl in diesen Monaten kaum Fernwärme benötigt wurde. Gerade in diesem Zeitintervall waren die Börsenstrompreise in Deutschland gemäß den Energy Charts des Fraunhofer ISE besonders hoch, was zu „Übergewinnen“ beim Strom führte. Danach blieb die Stromerzeugung im Vergleich zu den grünen Werten der Selbstverpflichtung in Bild 3 im „normalen“ Rahmen. Seit 2023 kann die Erklärung einer „Gasmangellage“ für die gegenüber dem Jahr 2020 nicht abnehmende Stromerzeugung im HKW Wedel immer weniger überzeugen.

Bild 3: Monatlich im gesamten Hamburger Steinkohle-Heizkraftwerk Wedel erzeugter Strom (Datenquelle: Fraunhofer ISE). Die grünen Balken stellen die Selbstverpflichtung einer Reduzierung um 20 % dar, die bereits im Jahr 2021 hätte erreicht werden sollen.

Der Einsatz der schon ab der Heizperiode 2022/2023 vorgesehenen 80 Megawatt Wind-zu-Wärme-Anlage am Standort Wedel hat sich verzögert. Trotz einer Pressemeldung vom 8. Juni 2023 anlässlich ihrer Fertigstellung wurde sie erst ab Dezember 2023 kommerziell eingesetzt. Zwischen Dezember 2023 und Ende August 2024 wurden insgesamt nur 23 GWh Heizenergie aus der Power-to-Heat- Anlage am Standort Wedel in das Fernwärmenetz einspeist, wesentlich weniger als der Reduzierung der Kohleverbrennung durch den „Effekt 3“ in Bild 1 entsprechen würde.

Eine signifikante Reduzierung der Stromerzeugung im HKW Wedel ist also auch im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2020 nicht feststellbar.

Die „Effekte 1 und 2“ in Bild 1, die „Einsatzoptimierte Fahrweise“ und die „Modifizierte Einsatzplanung“, müssten sich in der Stromerzeugung mit Erdgas statt mit Steinkohle manifestieren.

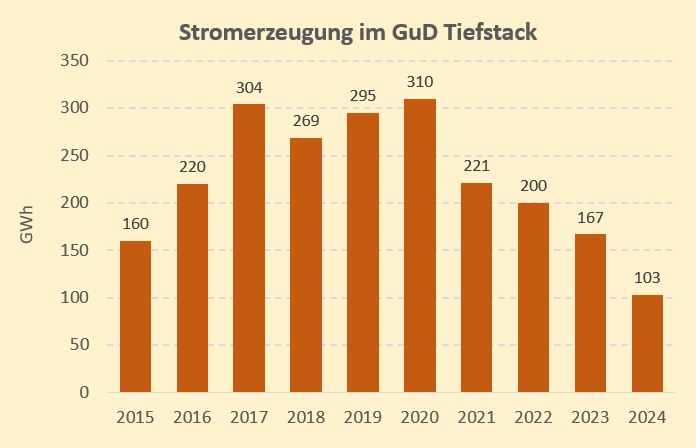

Bild 4 zeigt, dass die Stromerzeugung im Hamburger Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) Tiefstack im Jahr 2021 auf Grund einer Erzeugungsverlagerung keineswegs anstieg. Vielmehr nahm sie erheblich ab, was sich in den Folgejahren fortsetzte. Ein klarer Effekt der „Gasmangellage“ nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ist in den Stromdaten des GuD Tiefstack nicht zu erkennen.

Bild 4: Jährliche Stromerzeugung im GuD Tiefstack (Datenquelle: Fraunhofer ISE)

Worauf ist die Missachtung der Selbstverpflichtung zurückzuführen?

Dass im Jahr 2021 keine Reduzierung der Stromerzeugung festzustellen ist, ist schwer auf externe Gründe wie den Überfall Russlands auf die Ukraine zurückzuführen, eher auf die Gewinnerzielungs-Absicht der Wärme Hamburg GmbH. Bereits Mitte der Jahres 2021 war abzusehen, dass in diesem Jahr die Reduzierung der Verbrennung von Kohle in Wedel nicht im zugesagten Umfang realisiert werden würde. Denn die in Wedel erzeugten Strommengen lagen in allen Monaten von November 2020 bis April 2021 erheblich über den nach der Selbstverpflichtung zu erwartenden Werten. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde vom Hamburger Energietisch (HET) befürchtet, dass die Wärme Hamburg GmbH mit ihrer Selbstverpflichtung vom 26. Oktober 2020 die Öffentlichkeit in die Irre geführt haben könnte. War sie von Anfang an ein Placebo?

Auf die Frage 1 in Drs. 22/4979 vom 17.6.2021, ob die Wärme Hamburg GmbH ihre Selbstverpflichtung zur Reduktion des Kohleeinsatzes im HKW Wedel zwischen dem 1. November 2020 und dem 1. November 2021 einhalten könne und wolle, antwortete der Senat mit „Ja“. Gleichzeitig erklärte er hier, der Bilanzierungszeitraum für die Überprüfung der Kohlereduktion gemäß Selbstverpflichtung betrage ein Kalenderjahr.

Die Wärme Hamburg werde nach Auswertung der Betriebsdaten die relevanten Ergebnisse eines abgelaufenen Kalenderjahres öffentlich und transparent darstellen. Auf diese „öffentliche und transparente“ Darstellung des Unternehmens nach Ablauf des Jahres 2021 und in den Folgejahren wartete die Öffentlichkeit vergebens. Mit der Drs. 22/6701 vom 17.12.2021 wurde auf der Basis des vom BUND Hamburg in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens von Dr. Legler und Görlich daran erinnert, dass der Senat und die Wärme Hamburg die Transparenz hinsichtlich Klimaschutz beträchtlich erhöhen müssten. Als Reaktion kamen zu entsprechenden Frage 15 bis 17 ablehnende Antworten, die an Arroganz kaum zu überbieten waren.

Der technische Geschäftsführer Dr. Beckereit wies in der WELT die Kritik des HET vom Juni 2021 zurück: „Bei den Zielgrößen handele es sich um Zahlen, die im Gesamtjahr erreicht werden sollen.“ Das Kraftwerk werde so eingestellt, „dass wir die 100.000 erreichen werden“. Dass dies nicht der Fall war, wurde von den Grünen in Wedel am 7.1.2022 dargestellt. Der Winter 2020/2021 sei besonders kalt gewesen, so Dr. Beckereit. Diese Behauptung wurde vom HET widerlegt.

Nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine am 24.2.2022 und den sukzessive verringerten Energielieferungen Russlands nach Deutschland, konnten die HEnW bei einer erhöhten Stromerzeugung in ihren Kohle-Heizkraftwerken m Jahr 2022 auf die hierdurch entstehenden Probleme bei der Versorgungssicherheit für Strom verweisen. Wie schon bei Bild 3 erläutert, zeigt die Monatsanalyse aber nur in den Monaten August und September 2022 wesentlich höhere Stromerzeugungswerte. Und diese fielen mit stark erhöhten Börsenstrompreisen zusammen. Für Strom aus Steinkohle ergaben sich damit hohe Gewinne.

Bei der Prüfung der Unternehmensberichte der Wärme Hamburg GmbH und ab 2022 derjenigen der Hamburger Energiewerke GmbH fällt auf, dass hier die Selbstverpflichtung zunächst von der Wärme Hamburg GmbH dargestellt wurde – allerdings ohne Ergebnisanalyse –, ab 2022 aber nicht mehr erwähnt wurde.

Im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2020 der Wärme Hamburg GmbH (im Internet wohl nicht mehr auffindbar) sind in einer grafischen Darstellung auf Seite 8 zwei Vorhaben zu finden: „2021 Kohlereduktion Heizkraftwerk Wedel Kohlenutzung sinkt gegenüber 2020 um 100.000 t pro Jahr“ sowie „2023 Weitere Kohlereduktion im Heizkraftwerk Wedel durch neue Power-to-Heat-Anlage Kohlenutzung sinkt weiter um jetzt 150.000 t Kohle pro Jahr gegenüber 2020 – möglich wird dies durch Inbetriebnahme einer neuen Power-to-Heat-Anlage mit 80 MW Leistung am Standort Wedel“.

Auch in einer Pressemitteilung der Wärme Hamburg GmbH vom 16.6.2021 („Wärme Hamburg mit strategischer Neuausrichtung“) wird die Selbstverpflichtung noch genannt. Ebenso in einer Präsentation „Jahrespressekonferenz der Wärme Hamburg“ mit dem gleichen Datum.

Nach der Fusion zu den Hamburger Energiewerken am 1.1.2022 kommt die Selbstverpflichtung in Berichten dieses Unternehmens nicht mehr vor. Im HEnW_Geschäftsbericht 2021 der Hamburger Energiewerke ist „Kohlereduktion“ im Sinne der Selbstverpflichtung nicht mehr zu finden. Es wird nur noch festgestellt: „Durch den Einsatz der Power-to-Heat Anlage in unserem Kraftwerk Wedel werden ab 2023 rund 100.000 t CO2 pro Jahr eingespart“ und „2023 Fortlaufende Reduktion der Verwendung von Steinkohle im Heizkraftwerk Wedel durch die Power-to-Heat-Anlage mit 80 Megawatt Leistung“.

Zu dieser Entwicklung passt die Höhe der Gewinnausschüttungen der Fernwärme-Unternehmen an die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV), also an die Stadt Hamburg:

Im Jahr 2023 haben die Hamburger Energiewerke einen Gewinn von rund 86 Mio. Euro „erwirtschaftet“. Bei einem Umsatz von 1,53 Mrd. Euro eine Umsatzrendite von gut 5,6 Prozent. Das Hamburger Abendblatt merkte an: „Die HEnW-Geschäftsführung um Christian Heine hätte durchaus Verwendung gehabt für den 86,2-Millionen-Euro-Gewinn.“ Zu diesem Gewinn haben hohe „Übergewinne“ in der Erdgaskrise beigetragen. Er ging über die HGV an die Finanzbehörde.

Nach Drs. 22/12714 wurden für das Jahr 2022 Ergebnisabführungen der HEnW an die HGV von 61,7 Mio. Euro geleistet. Demgegenüber gab es im Jahr 2020 infolge der Übernahme des Unternehmens von Vattenfall noch einen Verlust der Wärme Hamburg GmbH von 22,9 Mio. Euro und im Jahr 2021 ein Null-Ergebnis.

Senator Kerstan, Vorstandsvorsitzender der Wärme Hamburg und der HEnW, bei der Vorstellung der Selbstverpflichtung im Jahr 2020: „Unser kommunales Unternehmen verzichtet auf Einnahmen und leistet einen Beitrag zur CO₂-Reduktion und zur Wärmewende.“ Dagegen im Hamburger Abendblatt vom 3.6.2024: Dass die HEnW ihren Millionengewinn an den Finanzsenator überweist, statt ihn selbst zu verwenden, damit „kann ich gut leben“, sagte Kerstan.

Die Selbstverpflichtung und der Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze in Hamburg

Nach dem Volksentscheid „Unser Hamburg – Unser Netz“ vom 22.9.2013 zum Rückkauf der Hamburger Energienetze dauerte es bis zum Oktober 2018, bis der Senat nach Rückkauf des Stromnetzes und des Gasnetzes nach langem Bremsen und Zögern endlich auch den Rückkauf des Fernwärmesystems umgesetzt hatte.

Mit dem Volksentscheid unterstützte die Mehrheit der Abstimmenden als verbindliches Ziel „eine sozial gerechte, klimaverträgliche und demokratisch kontrollierte Energieversorgung aus erneuerbaren Energien“.

Die Pressemitteilung vom 26.10.2020 zur Selbstverpflichtung der Wärme Hamburg nahm Bezug auf den Volksentscheid: „Das Unternehmen reagiert damit auf die Anforderungen des Volksentscheids von 2013, der aktuellen Klimaschutzgesetzgebung und entspricht auch dem Wunsch der Kunden nach möglichst klimafreundlicher Wärme. Die aktuelle Planung zum Ersatz des Kraftwerks in Wedel sieht den Start der Inbetriebnahme in der Heizperiode 2023/24 vor. Nach Sicherstellung eines stabilen Dauerbetriebs soll 2025 die endgültige Abschaltung des Kraftwerks erfolgen.“

• Zur Forderung des Volksentscheids nach „Klimaverträglichkeit“: Die Missachtung der Selbstverpflichtung steht im Widerspruch zu dieser.

• Zur Forderung des Volksentscheids nach einer „demokratischen Kontrolle“ der Energieversorgung: Nicht wenige Abgeordnete sahen die Zuständigkeit für diese Kontrolle allein beim Parlament, also bei der Hamburger Bürgerschaft. Die Regierungsfraktionen scheinen aber die Selbstverpflichtung des Fernwärme-Unternehmens im Besitz Hamburgs und ihre eigene Verpflichtung zur „demokratischen Kontrolle“ ähnlich schnell „vergessen“ zu haben wie die Führung dieses Unternehmens selbst. Jedenfalls ist hierzu in der Parlamentsdokumentation kaum etwas zu finden, abgesehen von Nachfragen der LINKEN wie in Drs. 22/4979 vom 17.6.21 („Selbstverpflichtung der Wärme Hamburg GmbH zur Senkung der Kohleverbrennung in Wedel“), in Drs. 22/6701 vom 9.12.21 („Bruch der Selbstverpflichtung der Wärme Hamburg GmbH zur Reduzierung der Verbrennung von Kohle im Heizkraftwerk Wedel“) und in Drs. 22/8446 vom 30.5.22 („Wie steht’s um das Kohleheizkraftwerk in Wedel?“).

Eher bemühten sich außerparlamentarische Unterstützer:innen des Volksentscheids. Beispielsweise ließ die Genossenschaft „EnergieNetz Hamburg“ im Rahmen der „Hamburger Wärmedialoge“ sogar ein Gutachten vom 30.1.2020 durch das Öko-Institut erstellen. Wenigstens in den Sommermonaten sollten die Kohle-Blöcke in Wedel pausieren. Das wurde von Dr. Beckereit bei seinen Erläuterungen zur Selbstverpflichtung so kommentiert:

„Nach dem Rückkauf der Wärmegesellschaft Ende 2019 erfolgte die Konzeptentwicklung für die Kohlereduzierung aufgrund von Impulsen der EnergieNetz Hamburg eG und des Ökoinstituts Freiburg. In einer Kurzstudie hatte das Ökoinstitut angeregt, über ein Kohlebudget CO₂-Einsparungen zu erzielen. Längere Anlagenstillstände wurden aufgrund des Kraftwerksalters hingegen nicht empfohlen.“

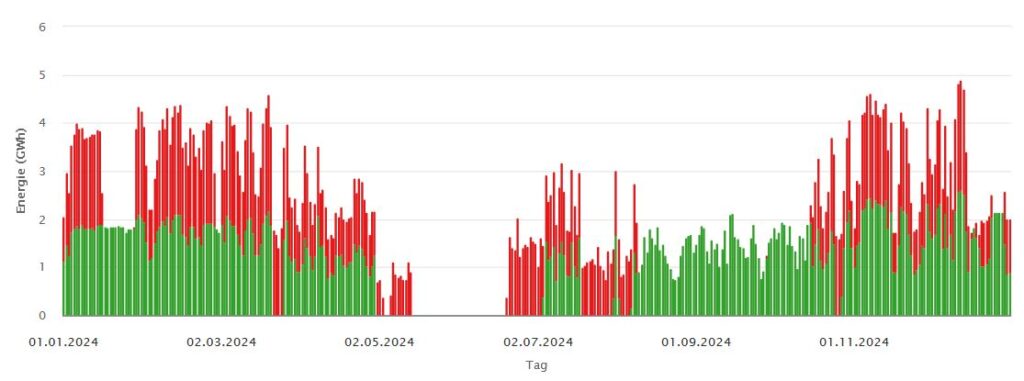

Abgesehen von einer Wartungspause laufen, wie Bild 5 zeigt, die Kraftwerksblöcke in Wedel also häufig auch im Sommer, wo die Wärme des Heizkraftwerks nicht gebraucht wird.

Bild 5: Tägliche Stromerzeugung im Heizkraftwerk Wedel im Jahr 2024 (grün: Block 1, rot: Block 2) (Datenquelle: Fraunhofer ISE)

Die Inbetriebnahme der Ersatzanlage für das Heizkraftwerk Wedel wird nicht in der Heizperiode 2023/24 erfolgen, wie es Dr. Beckereit bei der Abgabe der Selbstverpflichtung erklärte, sondern Jahre später. Bis dahin wird die Kohleverbrennung in Wedel wohl fortgesetzt werden wie bisher.

Obwohl die Rahmenbedingungen für die Einhaltung der Kohlereduzierung gemäß der Selbstverpflichtung vergleichsweise günstig waren – Kraftwerke in kommunalem Besitz und ein Kraftwerkspark mit Ausweichmöglichkeiten – kam es zum klaren Bruch der Selbstverpflichtung.

Solche Erklärungen sind also sehr oft nichts wert.