Die Hamburger Umweltbehörde prüft weiter mit handverlesenen Willigen

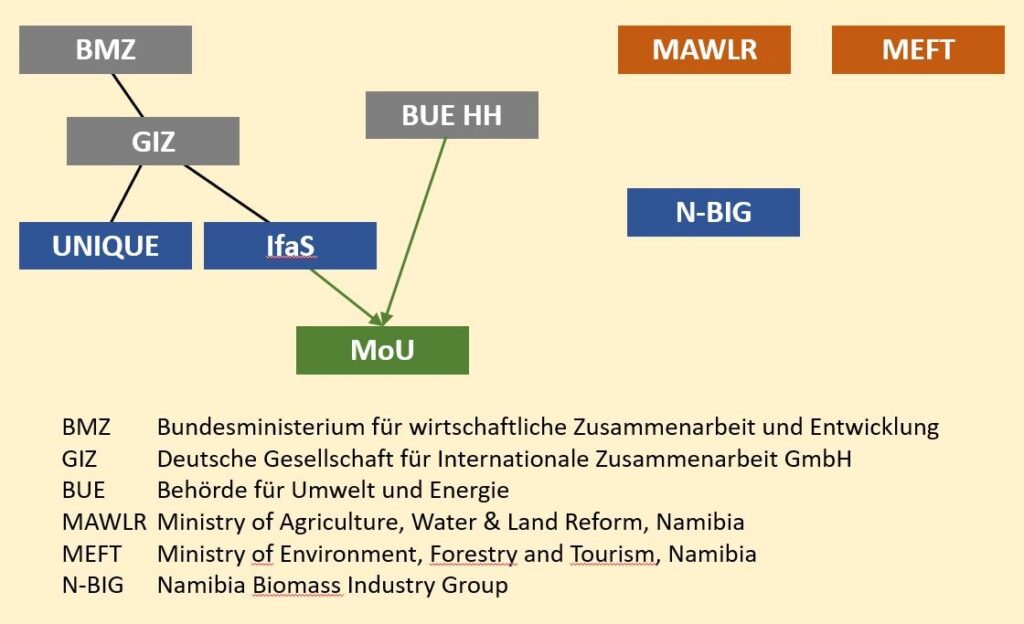

Nach einem Memorandum of Understanding „Biomass partnership with Namibia“, das von der Umweltbehörde am 7. Mai 2020 unterzeichnet wurde, wurden drei Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Nutzung von Biomasse aus Namibia in Hamburg beschäftigen sollen und zwar mindestens 12 Monate lang.

Die Arbeitsgruppe 1 soll Pro´s und Kontra´s für die vorgeschlagene Biomassenutzung in Deutschland bzw. außerhalb von Namibia zusammentragen. Die Risiken aus umwelt-, entwicklungspolitischer und kommunikativer Sicht sollen analysiert werden. Danach wird sich diese Arbeitsgruppe auf die Entwicklung einer soliden Kommunikationsstrategie / eines Konzepts für eine Biomasse-Partnerschaft mit Namibia konzentrieren. Sie ist also für die PR zuständig.

Schon am 31. Juli 2020 erklärte die Umweltbehörde BUKEA zu den Arbeitsgruppen: „Deren Aufgabe ist es zu prüfen, wie die Idee, namibisches Buchholz nach Hamburg zu bringen und zu verfeuern, langfristig und nachhaltig umgesetzt werden kann.“

Stephan Jersch von der Fraktion die LINKE in der Bürgerschaft nahm „umgesetzt“ wörtlich und fragte den Senat in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage (Frage 11): „Ist diese Aussage so zu verstehen, dass der Import von Buschholz aus Namibia nach Hamburg bereits beschlossen ist und nur noch die angegebenen Prüfungen für die Umsetzung durchzuführen sind?“

Der Senat antwortete am 22. September 2020 kurz und prägnant:

„Nein, es handelt sich um einen ergebnisoffenen Prüfprozess.“

Weiterlesen →